共时性有时会被作为占卜相关的关键概念,会出现在卡牌占卜、塔罗牌、神谕卡中,本文翻译自外网,仅供参考。

共时性(德语:Synchronizität)是分析心理学创始人卡尔・荣格提出的概念,用于描述那些在时间上同时发生、看似存在有意义关联,却缺乏可证实因果联系的事件。荣格认为,这是心智的一种健康功能,但在精神病状态下可能产生危害。

荣格将该理论视为一种假设性的 “非因果原则”,认为它是这些看似有意义的巧合之间 “主体间性” 或 “哲学客观性” 的关联纽带。20 世纪 20 年代末,荣格首次提出 “共时性” 这一术语,随后通过与物理学家沃尔夫冈・泡利的书信交流,以及两人 1952 年合作出版的《自然与心灵的诠释》(The Interpretation of Nature and the Psyche),进一步完善了这一概念。这一合作的最终成果是 “泡利 – 荣格猜想”(Pauli–Jung conjecture)。荣格与泡利认为,正如因果关联能帮助人们理解心智与世界,非因果关联也具备同样的作用。

2016 年的一项研究显示,70% 的治疗师认为共时性体验可用于心理治疗。分析心理学家指出,个体必须理解这些体验的 “补偿性意义”,才能 “提升意识,而非仅仅滋生迷信”。然而,那些向治疗师倾诉共时性体验的来访者表示,自己的经历未被倾听、接纳或理解。此外,大量出现 “有意义巧合” 的体验,可能是精神分裂症妄想的特征之一。

荣格曾用共时性概念论证超自然现象的存在。阿瑟・库斯勒在《巧合的根源》(The Roots of Coincidence)一书中探讨了这一观点,后来该观点也被 “新纪元运动”(New Age movement)采纳。与 “魔法思维”(认为无因果关联的事件存在超自然因果联系)不同,共时性认为:事件间可能无因果关联,但存在未知的非因果关联。

从科学角度来看,共时性理论的争议点在于它既无法验证也无法证伪,因此不属于实证研究范畴。科学怀疑论将其视为伪科学。荣格则表示,从统计学角度看,共时性事件是偶然发生的,但它们的 “意义” 在于似乎能印证超自然观点。荣格并未通过观察可测心理状态或收集科学数据来实证共时性以支撑其结论,但后续已有相关研究(参见 “研究” 章节)。尽管某人可能认为某一巧合具有意义,但这一主观感受本身无法证明巧合存在客观意义。

统计规律或概率理论表明,意外事件的发生可能具有必然性,或其发生概率高于人们的预期。这些理论将共时性体验等巧合解释为 “偶然事件”,是人们因 “确认偏误”“虚假相关” 或 “低估概率” 而产生的误读。

起源

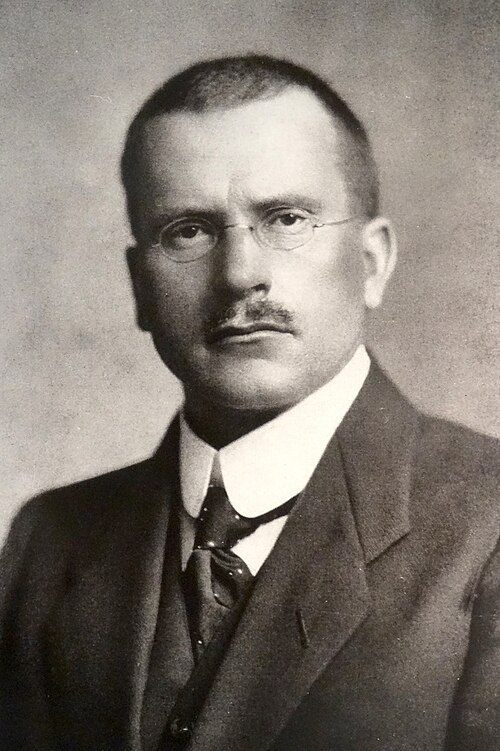

卡尔・G. 荣格在 1928 至 1930 年间首次提出 “共时性” 术语

共时性概念的形成,与荣格对中国古代占卜典籍《易经》的研究密切相关。《易经》包含 64 个卦象,每个卦象由两个三爻卦(八卦)组成。占卜时,通过看似随机的数字操作得出卦象,《易经》文本则会针对该卦象提供详细的情境解读。汉学家理查德・威廉(Richard Wilhelm)的研究为荣格提供了重要支持:荣格在德国达姆施塔特与赫尔曼・冯・凯泽林(Hermann von Keyserling)主持的 “自由哲学协会”(Gesellschaft für Freie Philosophie)会面时结识了威廉;1923 年,威廉与荣格均在苏黎世,两人共同参与心理学俱乐部活动,威廉在活动中讲解了《易经》;最终,

“带威廉评注的《易经》出版后,我立刻买下这本书,欣喜地发现威廉对‘有意义关联’的看法与我不谋而合。此外,他精通相关文献,能够填补我知识领域的空白。”

—— 安妮拉・贾菲(Aniela Jaffé),1962 年,《C.G. 荣格:回忆・梦・思考》,第 374 页

荣格在 1930 年 5 月的一次演讲中正式使用 “共时性” 术语(也有说法称最早在 1928 年),最初用于探讨中国宗教与哲学概念。1930 年,在理查德・威廉的追悼演讲中,荣格首次公开阐述了这一术语,他表示:

“《易经》的占卜之术(即掷筮法,cleromancy)并非基于因果原则,而是基于一种我们此前未命名、也不熟悉的原则 —— 我暂且将其称为‘共时性原则’。”

《易经》是儒家 “五经” 之一。按照传统占卜流程(如掷硬币、数蓍草)选取卦辞,人们认为可通过卦辞洞察自身内心状态。荣格将这种认知归为 “共时性信仰”,且根据自身经历,他认为《易经》的解读往往十分贴切。后来,他还向部分来访者推荐过这种占卜方式。荣格认为,共时性思想广泛存在于中国哲学中,道教的多个概念也体现了这一思想。此外,荣格的理论还深受德国哲学家影响:17 世纪接触过《易经》占卜的戈特弗里德・莱布尼茨(Gottfried Leibniz),是西方共时性理论的主要先驱;亚瑟・叔本华(Arthur Schopenhauer)与莱布尼茨一同被荣格视为对其概念形成影响最大的两位哲学家;荣格还借鉴了约翰尼斯・开普勒(Johannes Kepler)的思想。荣格特别指出,叔本华早就在著作中提出过类似共时性的观点,他引用道:

“一个人生命中的所有事件,本质上存在两种截然不同的关联:其一,是自然进程中的客观因果关联;其二,是仅存在于体验者主观视角中的关联,因此与体验者的梦境一样,具有主观性。”

—— 亚瑟・叔本华,《关于个体命运中明显目的性的超验思考》,收录于《附录与补遗》(1851 年),第一卷第四章,E.F.J. 佩恩译

与保罗・卡默勒(Paul Kammerer)在 20 世纪 10 年代末提出的 “连续性理论”(seriality)类似,荣格也试图从 “自然的隐藏结构” 中寻找巧合的解释。1932 年,物理学家沃尔夫冈・泡利与荣格开始了长期书信往来,两人探讨共时性、当代科学以及后来被称为 “泡利效应”(Pauli effect)的现象,并展开合作。荣格的理论还大量借鉴了 “神性体验”(numinosity)概念 —— 该概念由德国宗教学者鲁道夫・奥托(Rudolf Otto)提出,描述宗教体验中那种 “庄严感”,这一借鉴也让荣格的理论受到了最多批评。此外,荣格还参考了超心理学家 J.B. 莱茵(J.B. Rhine)的研究 —— 莱茵在 20 世纪 30 年代的研究,当时似乎证实了某些关于 “超感知觉”(extrasensory perception)的说法。荣格对共时性概念的发展持续了 20 多年,直到 1951 年在埃拉诺斯会议(Eranos conference)的演讲中,才首次系统阐述了共时性理论。次年(1952 年),荣格与泡利合作出版《自然与心灵的诠释》(德语:Naturerklärung und Psyche),书中收录了荣格关于共时性的核心专题论文《共时性:一种非因果关联原则》(Synchronicity: An Acausal Connecting Principle)。

共时性的其他重要影响因素与先驱思想包括:神学中的 “对应论”(correspondences)、“交感巫术”(sympathetic magic)、占星术以及炼金术。

泡利 – 荣格猜想

沃尔夫冈・泡利

“泡利 – 荣格猜想” 是物理学家沃尔夫冈・泡利与分析心理学家卡尔・荣格在元理论层面的合作成果,核心围绕共时性概念展开。该猜想主要形成于 1946 至 1954 年间(泡利去世前 4 年),提出了一种 “双重视角” 理论,试图整合两人各自学科的核心观点。泡利在研究中还融入了量子理论的多个概念,如 “互补性”(complementarity)、“非定域性”(nonlocality)与 “观察者效应”(observer effect)。荣格与泡利由此提出了 “激进且精妙的观点:这些关联的核心并非量子物理中的(定量)统计,而是(定性)意义”。

当代物理学家 T. 菲尔克(T. Filk)指出,量子纠缠作为 “一种特殊的非因果量子关联”,很可能被泡利视为 “他与荣格共同提出的框架中,心智与物质关系的模型”。具体而言,量子纠缠或许是最接近共时性概念的物理现象。

分析心理学视角

在分析心理学中,对 “看似有意义的巧合” 的认知,是将 “无意识内容” 引入 “意识层面” 的一种机制。个体对这些内容的反应,最终会决定其结果是具有破坏性还是发展性。荣格提出,共时性概念可用于精神病学实践:一方面缓解 “过度理性化” 的负面影响,另一方面纠正 “心身二元论” 的倾向。

分析心理学认为,现代思维模式建立在 “前现代原始心智结构” 之上。因果关联是现代世界观的基础,而缺乏因果逻辑的关联则被视为 “偶然”。但这种 “偶然解读” 与原始心智的认知不符 —— 原始心智会将这类关联解读为 “有意为之”。事实上,原始心智重视这类非因果关联,正如现代思维重视因果关联一样。从这个角度看,因果性与共时性类似,都是人类强加于外部现象的 “解读框架”。荣格认为,原始思维模式是现代心智的必要组成部分,必然会渗透到现代生活中 —— 它通过 “基于意义的关联”,为人们理解世界提供基础。正如 “心理因果性原则” 帮助人们理解因果关联,“共时性原则” 也试图帮助人们理解非因果关联。荣格将共时性列为理解心智的三大核心概念之一:

- 心理因果性(弗洛伊德理论中的定义):受因果原则支配,被压抑的力比多能量在心智中释放 —— 荣格将其扩展为 “特定于个体心智发展的广义心理能量”;

- 心理目的论:自我实现是心智的潜在属性之一;

- 心理共时性(即 “有意义的偶然”):决定自我实现的潜力是增强还是削弱。

荣格认为,共时性原则能够解释他提出的 “原型”(archetypes)与 “集体无意识”(collective unconscious)概念。共时性描述了一种 “主导性动态机制”,贯穿人类所有体验与历史 —— 包括社会、情感、心理与精神层面。共时性范式的出现,是从 “笛卡尔二元论” 向 “双重视角理论” 的重要转变。有学者认为,这一转变为荣格早期理论提供了必要的 “理论连贯性”。

科学哲学视角

荣格认为,共时性既有哲学基础,也有科学基础。他将 “因果性与非因果性的互补性” 与东方科学及 “前科学学科” 联系起来,指出:“东方科学在很大程度上建立在这种‘非规律性’之上,认为巧合是世界的可靠基础,而非因果性。共时性是东方的固有认知,因果性则是西方现代的固有认知”(另见 “普遍因果性”,universal causation)。当代学者 L.K. 克尔(L. K. Kerr)写道:

“荣格还借助现代物理学理解共时性的本质,并试图调整物理学领域的诸多观点,以适配他的共时性概念(包括‘神性体验’属性)。他与诺贝尔奖得主物理学家沃尔夫冈・泡利密切合作,还咨询过阿尔伯特・爱因斯坦。共时性概念与现代物理学有一个共同点:在特定条件下,支配时空相互作用的规律无法再用因果原则解释。从这个角度看,荣格与现代物理学家的观点一致:经典力学定律的适用条件是有限的。”

也有学者指出,荣格对 “因果性” 的定义过于狭隘(仅关注 “有效因果性”,efficient cause),导致其 “非因果性” 概念同样具有局限性,无法适用于亚里士多德或托马斯主义体系中的 “终极因果性”(final cause)与 “形式因果性”(formal cause)。一种观点认为,共时性本身蕴含 “终极因果性”(因为它指向 “个体化”,individuation);另一种观点则认为,共时性可替代 “终极因果性”。但无论哪种观点,这种 “终极目的论”(finalism 或 teleology)都被认为超出了现代科学的研究范畴。

荣格的理论及其隐含的哲学世界观,既包含主流科学思想,也融入了神秘学思想与反主流思想。

超自然现象关联

荣格认为,占星术中的 “星象配置” 是共时性的例证 —— 即天体现象的发展与地面时间标记事件之间,存在一种 “平行的非因果关联”。

现代科学怀疑论普遍认为,荣格用共时性论证超自然现象存在的观点属于伪科学。此外,他的合作者沃尔夫冈・泡利也对其持反对态度:荣格曾通过占星术实验验证共时性概念(荣格认为,不确定性原理的实验室研究可支撑占星术),泡利认为这类实验缺乏可信度。荣格还参考了超心理学家约瑟夫・B. 莱茵(Joseph B. Rhine)的研究,以证明共时性与超自然现象的关联。在《共时性:一种非因果关联原则》一书中,荣格写道:

“我们该如何识别事件的非因果组合?显然,我们不可能逐一核查所有偶然事件的因果性。答案是:在深入思考后发现‘因果关联无法成立’的场景中,最有可能出现非因果事件。以目前的研究条件,我们无法将‘超感知觉’(ESP)或‘有意义巧合’解释为能量现象 —— 这也意味着因果解释同样不成立,因为‘结果’只能被理解为能量现象。因此,这并非因果问题,而是‘时间上的同时发生’,即‘共时性’。正是基于这种‘同时性’,我选择用‘共时性’来命名这一假设性原则 —— 它与因果性原则具有同等解释地位。”

罗德里克・梅因(Roderick Main)在 1997 年《荣格论共时性与超自然现象》(Jung on Synchronicity and the Paranormal)的引言中写道:

“荣格对超自然现象的毕生研究,最终凝结为共时性理论 —— 该理论认为,现实结构中存在一种‘非因果关联原则’,最显著的表现形式是‘有意义巧合’。尽管这一理论存在争议、不够完善且易被误解,但它仍是目前‘让超自然现象变得可理解’的最具启发性的尝试之一。心理治疗师、超心理学家、灵性体验研究者以及越来越多的普通读者,都认为该理论具有参考价值。事实上,荣格在这一领域的著作,堪称超自然现象研究的优秀入门读物。”

相关研究

1989 年,《美国统计协会期刊》(Journal of the American Statistical Association)发表了一篇关于 “巧合研究领域与方法” 的综述,探讨了共时性体验研究的多种潜在方向。

2009 年的一篇论文指出,从临床角度看,共时性体验往往集中在 “情绪强烈期” 或 “重大人生转折期”(如出生、死亡、婚姻)。

2016 年的一项研究显示,在临床场景中向治疗师倾诉共时性体验的来访者,常表示自己的经历未被倾听、接纳或理解;同时,治疗师往往会对这类体验感到震惊,认为其挑战了自身世界观。研究者由此提出,需为心理健康从业者提供关于共时性体验的准确、可靠信息。

2016 年另一项针对 226 名治疗师的研究显示:44% 的治疗师表示在治疗场景中经历过共时性事件;67% 的治疗师认为共时性体验可用于心理治疗。该研究还指出了共时性的多种解释方向:

“例如,心理学家比咨询师和心理治疗师更倾向于认为‘偶然巧合’是共时性的解释;而咨询师和心理治疗师则比心理学家更倾向于认为‘无意识内容需要表达’,是临床场景中共时性体验的解释。”

2018 年的一项研究表明,共时性概念在心理治疗中具有临床应用价值 —— 体现为荣格学派特有的 “解读方法”。仅 “共时性” 这一概念本身,就能为治疗师提供额外的治疗工具:将治疗师与来访者之间 “看似有意义的巧合” 纳入 “主观叙事”,让来访者感受到其意义。若治疗师能敏锐地识别、聚焦并解读 “共时性时刻”,则可能对治疗关系与治疗效果产生积极影响。

科学接受度

自荣格提出共时性理论以来,该理论一直极具争议,从未获得广泛的科学认可。科学怀疑论将其归为伪科学;主流科学也不认可用超自然理论解释巧合。

尽管如此,共时性体验与共时性原则仍在哲学、认知科学与分析心理学领域得到持续研究。目前,共时性理论面临的主要质疑包括:概率理论足以解释巧合的发生、共时性体验与认知偏误存在关联、该理论缺乏精神病学或科学实用性。

荣格的同时代心理学家弗里茨・莱维(Fritz Levi)在 1952 年发表于《新瑞士评论》(Neue Schweizer Rundschau)的评论中批评了该理论:莱维认为,荣格未明确界定 “共时性事件”,也未解释为何拒绝 “魔法因果性”(共时性这一非因果原则似乎与魔法因果性相关);此外,莱维还质疑了该理论的实用性。

超心理学家查尔斯・塔特(Charles Tart)在 1981 年的一篇论文中写道:

“共时性概念存在一种内在风险 —— 即诱发‘思维惰性’。在研究超自然现象时,如果我的实验无法重复,结果也找不到规律,那么即便我坚信因果性,也很容易产生这样的想法:‘好吧,这是共时性,永远无法理解’,进而(过早地)放弃寻找因果解释。因此,随意使用‘共时性’概念,本质上是一种 intellectual laziness(思维懒惰),也是对自身研究责任的逃避。”

《怀疑论者词典》(The Skeptic’s Dictionary)作者罗伯特・托德・卡罗尔(Robert Todd Carroll)在 2003 年指出,共时性体验可用 “空想性错视”(apophenia)解释 —— 即人类倾向于在无意义之处寻找意义。他认为,人一生中难免会遇到几次看似无法预测的巧合,无需用荣格的形而上学理论来解释。

统计学荣誉教授戴维・J. 汉德(David J. Hand)在 2014 年的一次采访中表示:

“共时性试图为‘无因果关联却极不可能的巧合’提供解释,其前提是‘现有物理学与数学无法解释这类现象’。但这一前提是错误的 —— 标准科学足以解释它们,这正是‘不可能原则’(improbability principle)的核心。我的研究旨在明确:物理学与数学(以概率论的形式)如何解释这些‘显著且看似极不可能的事件’为何会发生。无需诉诸其他力量或概念,也无需为这些事件赋予神秘意义。事实上,从自然规律来看,这类事件的发生是可预期的。”

学者 M.K. 约翰森(M. K. Johansen)与 M. 奥斯曼(M. Osman)在 2015 年的一篇论文中指出:

“共时性与连续性理论的核心问题在于,它们忽视了‘巧合是心理现象’的可能性,反而假设‘巧合是世界中真实但隐藏的结构’。”

科学解释

已有多位研究者尝试用科学或类科学模型解释共时性。尽管该概念仍具争议且未被主流科学认可,但这些努力体现了跨学科领域对 “感知到的有意义巧合” 的持续关注。

卡尔・荣格本人曾推测数学结构(如斐波那契数列)可能是共时性模式的潜在基础。

一个重要的理论提案是物理学家格雷戈里・S. 杜安(Gregory S. Duane)在《同步混沌中的共时性》(Synchronicity from Synchronized Chaos)中提出的 “混沌振荡器模型”—— 该模型将复杂系统中的 “同步混沌” 与荣格的 “非因果秩序” 概念进行类比,认为看似巧合的事件可能是 “混沌同步系统” 的自然结果,为共时性提供了一种物理类比解释。

荣格与诺贝尔奖得主物理学家沃尔夫冈・泡利合作提出的 “泡利 – 荣格猜想” 也受到学者关注。阿特曼斯帕赫(Atmanspacher)与富克斯(Fuchs)的研究中探讨了 “量子纠缠”“非定域性” 等概念 —— 尽管这些概念并非共时性的字面解释,但可作为理解共时性的隐喻。

从认知科学角度,约翰森与奥斯曼提出,“感知到的巧合” 可通过 “理性认知模型”“启发法” 与 “确认偏误” 解释。他们的研究表明,共时性体验可能是心理层面的现象,而非非因果事件。

尽管这些理论的学科背景与研究方法不同,但都致力于为共时性体验寻找潜在框架 —— 无论是物理、认知还是符号层面的框架。

例证

荣格的 “金龟子案例”

荣格在 1960 年出版的《共时性》一书中,讲述了以下共时性事件案例:

“我举一个自己观察到的例子。我正在治疗的一位年轻女性,在某个关键阶段做了一个梦:梦中有人送给她一只金龟子(golden scarab)。她向我讲述这个梦时,我背对着关着的窗户而坐。突然,我听到身后传来轻微的敲击声。我转过身,看见一只飞虫正从窗外撞击窗玻璃。我打开窗户,在飞虫飞进来时抓住了它 —— 这是我们这一地区最接近‘金龟子’的物种,一种金龟子科昆虫,即欧洲玫瑰金龟子(Cetonia aurata)。与它的常规习性不同,这只金龟子显然在此时产生了‘进入黑暗房间’的强烈冲动。

这位来访者的案例治疗难度极大,在她做这个梦之前,治疗几乎没有进展。原因主要在于她的‘阿尼玛斯’(animus)深受笛卡尔哲学影响,对‘现实’的认知极为僵化 —— 此前三位治疗师(我是第四位)的努力都未能动摇这种认知。显然,需要某种‘非理性因素’的介入,但我无法主动创造这种因素。而这个梦本身,就已经轻微撼动了她的理性主义态度。当‘金龟子’真的从窗户飞进来时,她的‘自然本性’终于冲破了‘阿尼玛斯掌控’的枷锁,转变过程也终于开始。”

在描述多个案例后,荣格写道:“当巧合以这种方式叠加时,人们难免会印象深刻 —— 因为这类事件的关联项越多、特征越特殊,其发生概率就越低。”:第 91 页

德尚的 “李子布丁案例”

法国作家埃米尔・德尚(Émile Deschamps)在回忆录中提到:1805 年,一位名叫德丰吉布(Monsieur de Fontgibu)的陌生人请他吃了一份李子布丁。十年后,德尚在巴黎一家餐厅的菜单上看到李子布丁,想要点一份,服务员却告诉他最后一份已被另一位顾客点走 —— 而那位顾客正是德丰吉布。多年后的 1832 年,德尚在一次晚宴上再次点了李子布丁,他想起此前的巧合,对朋友们说:“现在就差德丰吉布了,不然场景就完整了。” 话音刚落,年迈体弱的德丰吉布就走进了房间 —— 他是因记错地址而误闯进来的。

泡利的 “泡利效应案例”

乔治・伽莫夫(George Gamow)在 1966 年出版的《物理世界奇遇记》(Thirty Years That Shook Physics: The Story of Quantum Theory)中,提到沃尔夫冈・泡利似乎与 “共时性事件” 格外相关。伽莫夫诙谐地将这种现象称为 “泡利效应”(Pauli effect)—— 一种无法用纯唯物主义解释、且可能永远无法解释的神秘现象。书中记载了以下轶事:

“理论物理学家不擅长操作实验设备 —— 他们一碰,设备就会坏,这是众所周知的。泡利作为顶尖理论物理学家,甚至不需要触碰设备:只要他走进实验室大门,里面的设备就可能损坏。一次,哥廷根大学的 J. 弗兰克(J. Franck)教授实验室发生了一件怪事:一天下午,一台用于研究原子现象的复杂设备毫无征兆地损坏了。弗兰克幽默地给苏黎世的泡利写了一封信描述此事,过了一段时间,他收到了一封带有丹麦邮票的回信。泡利在信中说,那段时间他正好去拜访玻尔(Bohr),在弗兰克实验室设备损坏的那一刻,他乘坐的火车恰好停在哥廷根火车站。你可以选择相信或不相信这个轶事,但关于‘泡利效应’的类似观察还有很多!”

流行文化

菲利普・K. 迪克(Philip K. Dick)在 1963 年的科幻小说《泰坦游戏玩家》(The Game-Players of Titan)中,提到了 “泡利共时性”(Pauli’s synchronicity),将其描述为 “非因果关联事件”(an acausal connective event),用于解释 “预知超能力” 如何受到 “念动力” 等其他超能力的干扰。

1983 年,警察乐队(The Police)发行了专辑《共时性》(Synchronicity),灵感源自阿瑟・库斯勒在《巧合的根源》一书中对共时性的探讨。专辑中的歌曲《共时性 II》(Synchronicity II)同时讲述了两个故事:一个男人正经历精神崩溃,一只潜伏的怪物正从苏格兰的湖泊中浮现。

比约克(Björk)为斯派克・琼斯(Spike Jonze)的《热巧克力》(Hot Chocolate)DVD 创作了歌曲《共时性》(Synchronicity)。

蓝草乐队 “崛起的阿巴拉契亚”(Rising Appalachia)在 2015 年的专辑《更广阔的圈子》(Wider Circles)中,收录了歌曲《共时性》(Synchronicity)。

参见

- 相关不等于因果(Correlation does not imply causation)—— 对一种逻辑谬误的反驳

- 关联妄想(Ideas and delusions of reference)—— 涉及无意义事件的心理现象

- 多重比较问题(Look-elsewhere effect)—— 统计学分析中的现象

- 事后归因谬误(Post hoc ergo propter hoc)—— 基于事件发生顺序假设因果关系的谬误

- 同步神秘主义(Synchromysticism)—— 认为巧合具有意义的信仰体系

- 缘分(Yuanfen)—— 中国文化中的概念