本文翻译自外网,仅供参考。占星类神谕卡常被用作卡牌占卜中补充塔罗牌信息的作用,希望本文可以作为背景参考给大家提供一点帮助

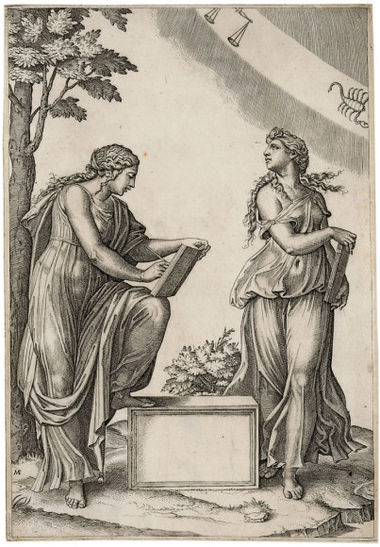

占星术是一系列占卜实践,自 18 世纪起被认定为伪科学。这类实践认为,通过研究天体的表观位置,或许能洞悉与人类事务及地球上事件相关的信息。至少自公元前 2000 年起,不同文化便已采用各类占星术形式,这些实践最初源于历法系统 —— 当时人们通过历法预测季节变化,并将天体周期解读为神灵传递信息的征兆。

几乎所有文化都重视其在天空中观测到的现象,其中一些文化(如印度人、中国人和玛雅人)还发展出了复杂的系统,通过观测天体来预测地球上的事件。西方占星术是现存最古老的占星体系之一,其根源可追溯至公元前 19 世纪至公元前 17 世纪的美索不达米亚,随后传播至古希腊、罗马、伊斯兰世界,最终传入中欧和西欧。当代西方占星术常与星象图系统相关联,该系统声称能根据天体位置解读人的性格特质,并预测其人生中的重大事件;大多数职业占星师均依赖这类系统开展工作。

纵观历史,占星术始终面临批评者、反对者和怀疑论者的质疑,他们从道德、宗教、政治和实证等多个角度对其提出反对。然而,在启蒙运动之前,占星术通常被视为一种学术传统,在学者圈中颇为盛行,且常与天文学、气象学、医学和炼金术紧密相关。它曾渗透到政治领域,也在众多文学作品中被提及,从但丁・阿利吉耶里、杰弗雷・乔叟,到威廉・莎士比亚、洛佩・德・维加和佩德罗・卡尔德隆・德・拉・巴尔卡,其作品中均有占星术的身影。但在启蒙运动期间,占星术丧失了作为合法学术研究领域的地位。

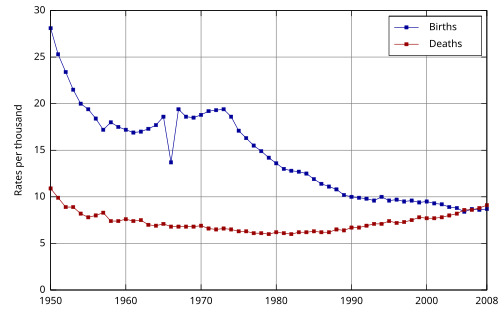

19 世纪末以后,随着科学方法的广泛应用,研究者从理论和实验两个层面成功对占星术提出了质疑,并证明其不具备科学有效性和解释力。由此,占星术在西方世界失去了学术和理论地位,大众对其的信仰也大幅衰退,直到 20 世纪 60 年代才开始持续复兴。

词源(Etymology)

占星术一词 “astrology” 源自早期拉丁语 “astrologia”,而拉丁语 “astrologia” 又源于希腊语 “ἀστρολογία”—— 由 “ἄστρον”(astron,意为 “星辰”)和 “-λογία”(-logia,意为 “研究”“关于星辰的记述”)构成。该词通过拉丁语和中世纪法语传入英语,其用法曾与 “astronomy”(天文学,源自拉丁语 “astronomia”)高度重叠。到 17 世纪时,“astronomy” 成为指代科学领域的专用术语,而 “astrology” 则专指用于占卜和预测人类事务的方法。

历史(History)

主条目:占星术史(History of astrology)

许多文化都重视天文现象,印度人、中国人和玛雅人还发展出了复杂的系统,通过观测天体预测地球上的事件。公元前约 1800 年的美索不达米亚旧巴比伦时期,就已存在某种形式的占星术实践。《吠陀支天文篇》(Vedāṅga Jyotiṣa)是已知最早的印度教天文与占星学(Jyotisha,即印度占星术)文献之一。根据天文学和语言学证据,不同学者将该文献的成书年代定为公元前 1400 年至公元前最后几个世纪之间。中国占星术在周朝(公元前 1046 年 — 公元前 256 年)得到完善。公元前 332 年之后的希腊化时期占星术,在亚历山大城将巴比伦占星术与埃及十度分区占星术(Decanic astrology)相融合,形成了天宫图占星术(horoscopic astrology)。亚历山大大帝对亚洲的征服,使得占星术得以传播至古希腊和罗马。在罗马,占星术与 “迦勒底智慧”(Chaldean wisdom)紧密相关。7 世纪亚历山大城被征服后,伊斯兰学者开始研习占星术,希腊化时期的文献也被翻译成阿拉伯语和波斯语。12 世纪,阿拉伯文献传入欧洲并被译为拉丁语。包括第谷・布拉赫、约翰尼斯・开普勒和伽利略在内的著名天文学家,都曾担任宫廷占星师。文学作品中也不乏占星术的身影,如诗人但丁・阿利吉耶里、杰弗雷・乔叟,以及剧作家克里斯托弗・马洛、威廉・莎士比亚的作品,均提及占星术。

在其历史的大部分时期,占星术都被视为学术传统。它在政治和学术领域得到认可,并与天文学、炼金术、气象学、医学等其他学科存在关联。17 世纪末,天文学和物理学领域的新科学概念(如日心说和牛顿力学)对占星术提出了质疑。此后,占星术失去了学术和理论地位,大众对其的信仰也大幅衰退。

古代世界(Ancient world)

古代应用(Ancient applications)

更多信息:巴比伦占星术(Babylonian astrology)与天体崇拜(Worship of heavenly bodies)

从最广泛的意义上讲,占星术是在星空中探寻意义的活动。早期证据显示,人类有意识地通过参考天文周期来测量、记录和预测季节变化 —— 骨骼和洞穴壁上的标记表明,早在 2.5 万年前,人类就已开始记录月相周期。这是人类记录月球对潮汐和河流影响、制定公共历法的第一步。随着对不同季节出现的星座的认知不断加深,农民们掌握了更多农业知识,并通过特定星群的升起预示年度洪水或季节性农事活动的开始。到公元前 3000 年时,各文明已对天体周期有了深入了解,甚至可能将寺庙的朝向与星辰的偕日升(heliacal rising,指星辰在日出前首次出现在地平线的现象)对齐。

零散的证据表明,已知最古老的占星术文献是古代世界文献的抄本。《阿米萨杜卡金星泥板》(Venus tablet of Ammisaduqa)被认为是约公元前 1700 年在巴比伦编撰而成。一份记载早期择时占星术(electional astrology,即通过选择特定时间进行活动以求得吉利的占星术)应用的卷轴,被疑与苏美尔统治者拉格什的古地亚(约公元前 2144 年 — 公元前 2124 年在位)有关。该卷轴描述了神灵如何在梦中向古地亚揭示,哪些星座最适合他计划建造的寺庙。然而,这些记录是否真的形成于当时,还是后世归因于古代统治者,目前仍存在争议。因此,关于占星术作为一套完整知识体系被使用的最确凿证据,可追溯至巴比伦第一王朝(公元前 1950 年 — 公元前 1651 年)的文献。这种占星术与希腊化时期的希腊(西方)占星术存在一些相似之处,包括黄道十二宫、白羊座 9 度附近的基准点、三分相(trine aspect)、行星擢升(planetary exaltations)以及十二分宫(dodekatemoria,即将黄道分为 12 个每段 30 度的区域)。巴比伦人将天体事件视为可能的征兆,而非物理事件的起因。

中国占星术体系在周朝(公元前 1046 年 — 公元前 256 年)得到完善,并在汉朝(公元前 2 世纪 — 公元 2 世纪)走向兴盛。在此期间,中国传统文化的所有核心元素 —— 阴阳哲学、五行学说、天地观念、儒家伦理 —— 被整合起来,正式确立了中医、占卜、占星术和炼金术的哲学原理。

在伊斯兰教兴起之前,居住在阿拉伯半岛的古代阿拉伯人普遍信奉宿命论(阿拉伯语 “ḳadar”),同时对天空和星辰怀有敬畏之心。他们认为,天空和星辰是地球上一切现象发生及人类命运的终极决定因素。因此,他们的整个生活方式都依据对星象格局和现象的解读来安排。

古代的反对观点(Ancient objections)

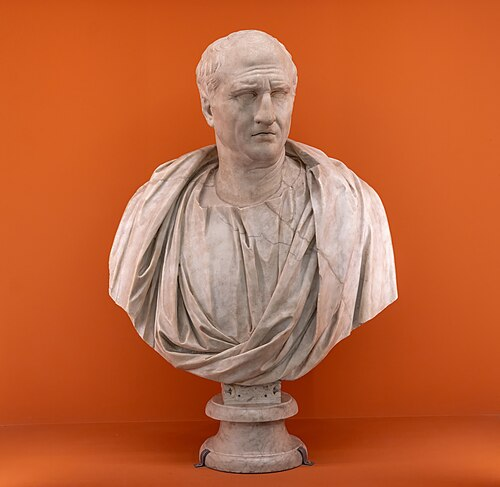

希腊化时期的哲学怀疑论学派,与对其他所有信仰一样,对占星术提出了批判。学术怀疑论者(如卡尔内阿德斯、西塞罗、法沃里努斯)、皮浪主义者(如塞克斯都・恩披里柯)以及新柏拉图主义者(如普罗提诺)对占星术的批判观点得以留存。

卡尔内阿德斯认为,对宿命的信仰否定了自由意志和道德;他指出,出生时间不同的人可能死于同一场事故或战争;而且,与星辰带来的统一影响相反,不同部落和文化之间存在显著差异。

西塞罗在《论占卜》(De Divinatione)中对占星术的批判,被一些现代哲学家视为最早的伪科学定义,也是对 “划界问题”(demarcation problem,即区分科学与非科学的问题)的解答。科学哲学家马西莫・皮格卢奇在科学史家达米安・费尔南德斯 – 贝纳托研究的基础上提出,西塞罗 “清晰地区分了占星术与天文学,这一区分在 21 世纪依然有效”。西塞罗提出了 “双胞胎反驳” 观点(即出生时间相近的双胞胎,人生结局可能截然不同),这一观点后来由奥古斯丁进一步发展。他认为,由于其他行星与地球的距离远大于月球,相较于月球,这些行星对地球的影响必然微乎其微。他还指出,若占星术能解释一个人命运的方方面面,那它就错误地忽视了遗传能力、家庭教育的显著影响,以及医学对健康的改善作用、天气对人的影响等因素。历史学家斯特凡诺・拉皮萨尔达指出,从形式上看,《论占卜》对占星术的支持与反对观点 “势均力敌,并未给出最终或明确的结论”。

法沃里努斯认为,若认为星辰和行星会以影响潮汐的方式影响人体,或是认为天空中的微小运动能导致人类命运发生巨大变化,都是荒谬的。

塞克斯都・恩披里柯主张,将人类特质与黄道十二宫的神话传说相联系是不合理的,并撰写了《反占星术士》(Πρὸς ἀστρολόγους,Pros astrologous)一书,系统汇集了反对占星术的论点。《反占星术士》是其更宏大著作《反教授》(Πρὸς μαθηματικούς,Pros mathematikous,旨在全面批判哲学与科学研究)的第五部分。

新柏拉图主义者普罗提诺对占星术始终抱有兴趣,他关注的问题包括:人类世界如何受到星辰影响(若存在影响),以及占星术是否能预测地球上的事件。他认为,由于恒星与地球的距离远大于行星,若认为行星对人类事务的影响取决于其相对于黄道十二宫的位置,简直是无稽之谈。他还指出,将月球与某行星的合相(conjunction)解读为 “满月时吉利、亏月时不吉利” 的观点显然错误 —— 因为从月球自身的角度看,其表面总有一半被阳光照射;而从行星的角度看,亏月时反而更好,因为此时行星能看到月球反射的部分阳光,而当月球在地球上呈现满月状态时,面向该行星的月面则处于黑暗之中,理应是不吉利的。

希腊化时期的埃及(Hellenistic Egypt)

主条目:希腊化时期占星术(Hellenistic astrology)

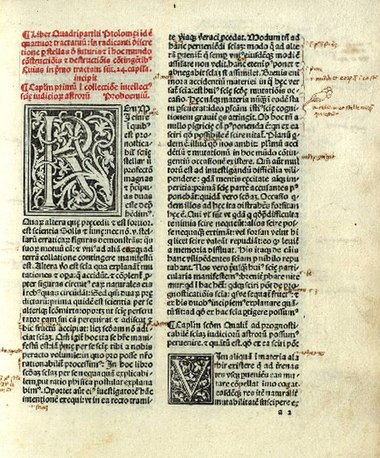

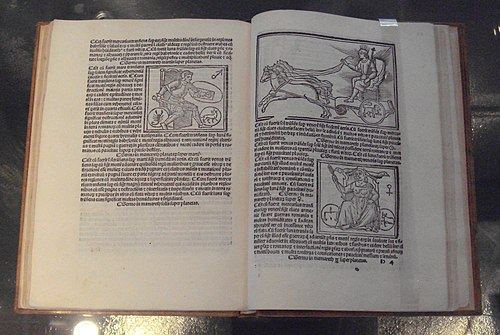

托勒密的《四部论》(Tetrabiblos)是奠定西方占星术基础的希腊化时期文献。图为 1484 年由蒂沃利的柏拉图(Plato of Tivoli)翻译成拉丁语的《四部论》首页抄本。

公元前 525 年,埃及被波斯征服。公元前 1 世纪埃及的丹德拉黄道带(Dendera Zodiac)与美索不达米亚占星术共享两个星座符号 ——“天秤” 与 “天蝎”。

公元前 332 年,亚历山大大帝征服埃及,使埃及进入希腊化时期。亚历山大城在征服后建立,成为巴比伦占星术与埃及十度分区占星术融合的场所,并由此诞生了天宫图占星术。这种占星术融合了巴比伦黄道十二宫及其行星擢升体系、星座三分法(triplicities of the signs)和日食月食的重要性,同时采用了埃及将黄道分为 36 个每段 10 度的 “十度区间”(decan)的概念(尤其重视上升十度区间),以及希腊的行星神祇体系、星座主宰关系(sign rulership)和四元素理论。公元前 2 世纪的文献记载了特定十度区间(尤其是天狼星 “索提斯” Sothis)升起时,行星在黄道十二宫中的位置预测。占星学家兼天文学家托勒密曾居住在亚历山大城,其著作《四部论》构成了西方占星术的基础,“在之后一千多年的占星术作者中,该书几乎拥有《圣经》般的权威”。

希腊与罗马(Greece and Rome)

亚历山大大帝对亚洲的征服,使希腊人接触到了来自叙利亚、巴比伦、波斯和中亚的思想。公元前约 280 年,巴比伦的贝尔神祭司贝罗索斯(Berossus)迁居希腊的科斯岛(Kos),传授占星术与巴比伦文化。到公元前 1 世纪时,占星术形成了两大流派:一派通过天宫图解读过去、现在与未来;另一派为 “神术占星术”(theurgic astrology),侧重灵魂向星辰的升华。希腊文化在占星术理论向罗马的传播过程中起到了关键作用。

罗马文献中关于占星术的明确记载,最早来自演说家加图(Cato)。公元前 160 年,他告诫农场监工不要咨询 “迦勒底人”—— 当时人们将迦勒底人描述为巴比伦的 “观星者”。在希腊人和罗马人眼中,巴比伦(又称迦勒底)与占星术的关联极为紧密,“迦勒底智慧” 甚至成为通过行星和星辰进行占卜的代名词。2 世纪的罗马诗人、讽刺作家尤维纳利斯(Juvenal)抱怨迦勒底人的影响无处不在,他写道:“迦勒底人反而更受信任;占星师说的每一句话,他们都坚信源自阿蒙神的泉水(意为神圣真理)。”

将赫尔墨斯占星术(Hermetic astrology)引入罗马的早期占星师之一是特拉叙卢斯(Thrasyllus),他曾担任提比略皇帝(Tiberius)的占星师。提比略是首位拥有宫廷占星师的罗马皇帝,不过其前任奥古斯都(Augustus)曾利用占星术为自己的皇权合法性提供支持。

中世纪世界(Medieval world)

印度教占星术(Hindu)

主条目:印度教占星术(Hindu astrology)

印度传统占星术(古典印度占星术)的核心文献是中世纪早期的汇编作品,其中最著名的包括《广博帕尔沙尔占星全书》(Bṛhat Parāśara Horāśāstra)和卡利亚纳瓦尔马(Kalyāṇavarma)所著的《萨拉瓦利》(Sārāvalī)。《广博帕尔沙尔占星全书》由 71 章组成,其中前 51 章成书于 7 至 8 世纪初,后 20 章(第 52—71 章)成书于 8 世纪晚期。《萨拉瓦利》的成书时间同样约在公元 800 年前后。这两部文献的英译本分别由 N.N. 克里希纳・劳(N.N. Krishna Rau)和 V.B. 乔杜里(V.B. Choudhari)于 1963 年和 1961 年出版。

伊斯兰世界占星术(Islamic)

主条目:中世纪伊斯兰世界的占星术(Astrology in medieval Islam)

7 世纪亚历山大城被阿拉伯人攻陷,8 世纪阿拔斯王朝建立后,伊斯兰学者开始研习占星术。阿拔斯王朝第二位哈里发曼苏尔(Al Mansur)建立巴格达作为学术中心,并在城市规划中纳入了一座名为 “智慧宫”(Bayt al-Hikma)的图书馆兼翻译中心。曼苏尔的继任者们继续发展智慧宫,为希腊化时期占星术文献的阿拉伯语和波斯语翻译提供了重要推动力。早期译者包括马沙阿拉(Mashallah)—— 他曾协助选定巴格达的建城时间,以及萨尔・伊本・比什尔(Sahl ibn Bishr,又称 “扎埃尔” Zael)。萨尔的著作对后世欧洲占星师(如 13 世纪的吉多・博纳蒂和 17 世纪的威廉・莉莉)产生了直接影响。12 世纪的拉丁语翻译运动期间,阿拉伯文献开始传入欧洲并被译为拉丁语。

犹太教占星术(Jewish)

中世纪犹太占星术在伊斯兰世界得到了显著发展。犹太学者在此研究、改编并探讨源自希腊和阿拉伯的占星知识。尽管迈蒙尼德(Maimonides)等学者明确反对占星术,认为其不科学且存在神学问题,但萨阿迪亚・加昂(Saadia Gaon)、舍里拉・加昂(Sherira Gaon)、海・加昂(Hai Gaon)等学者则在其评注和律法回复中探讨了占星思想。活跃于凯鲁万(Kairouan)的杜纳什・伊本・塔米姆(Dunash ibn Tamim)将占星术融入圣经注释,并撰写了关于占星术原理的批判性论文。开罗藏经阁(Cairo Geniza)中保存的数百份希伯来语和犹太 – 阿拉伯语文献残片(包括天宫图、历书、医学或气象预测文本)表明,占星文献在犹太社群中广泛流传。

最具影响力的犹太占星师是亚伯拉罕・伊本・埃兹拉(Abraham Ibn Ezra,1089—1164 年)。他出生于安达卢斯(Al-Andalus)的图德拉(Tudela),后来在地中海地区和西欧各地广泛游历。其占星著作包括天宫图占星术论著《问询之书》(Sefer ha-She’elot)、择时占星术论著《选择之书》(Sefer ha-Mivḥarim)、医学占星术论著《光之书》(Sefer ha-Me’orot),以及占星理论入门作品《智慧之始》(Reshit Ḥokhmah)和《星运法则》(Mishpeṭei ha-Mazalot)。他的著作搭建了阿拉伯占星传统与拉丁占星传统之间的桥梁,影响了中世纪欧洲的犹太教和基督教占星术。

欧洲(Europe)

参见:基督教对占星术的观点(Christian views on astrology)

7 世纪时,塞维利亚的伊西多尔(Isidore of Seville)在其著作《词源学》(Etymologiae)中提出,天文学描述天体运动,而占星术包含两部分:一部分是科学性的,描述太阳、月球和星辰的运动;另一部分则是神学上错误的,即进行预测。

欧洲出版的第一部占星术书籍是《行星与世界气候之书》(Liber Planetis et Mundi Climatibus),该书出版于公元 1010 年至 1027 年之间,作者疑为奥里亚克的热尔贝(Gerbert of Aurillac)。托勒密在 2 世纪撰写的《四部论》,于 1138 年由蒂沃利的柏拉图翻译成拉丁语。多米尼加神学家托马斯・阿奎那(Thomas Aquinas)继承了亚里士多德的观点,认为星辰主导着不完美的 “月下世界”(sublunary body,指地球及地球周围的区域),同时试图将占星术与基督教调和,提出 “上帝主宰灵魂” 的观点。据说 13 世纪数学家诺瓦拉的坎帕努斯(Campanus of Novara)设计了一套占星宫位系统,将子午圈(prime vertical)划分为 12 个各 30 度的 “宫位”(houses),不过该系统更早之前已在东方使用。13 世纪天文学家吉多・博纳蒂(Guido Bonatti)撰写了教科书《天文学之书》(Liber Astronomicus),15 世纪末英格兰国王亨利七世(Henry VII)曾收藏该书抄本。

意大利诗人但丁・阿利吉耶里在其《神曲》的最后一部分《天堂》(Paradiso)中,“在无数细节中” 提及了占星学中的行星,但他对传统占星术进行了改编以契合基督教视角,例如将占星思想用于预言基督教世界的改革。

14 世纪的约翰・高厄(John Gower)将占星术本质上定义为 “限于预测的活动”。星辰的影响又被分为 “自然占星术”(natural astrology,如对潮汐和植物生长的影响)和 “决疑占星术”(judicial astrology,据称能预测对人类的影响)。不过,14 世纪的怀疑论者尼科尔・奥雷姆(Nicole Oresme)在其《占卜之书》(Livre de divinacions)中,将天文学归为占星术的一部分。奥雷姆认为,当时通过占星术预测瘟疫、战争、天气等事件的方法并不恰当,但这类预测本身仍属合理的研究领域。然而,他抨击利用占星术选择行动时机(即所谓的 “咨询占星术” interrogation 和 “择时占星术” election)的做法完全错误,并以 “自由意志” 为由,反对 “星辰决定人类行为” 的观点。修士劳伦斯・皮尼翁(Laurens Pignon,约 1368—1449 年)也在其 1411 年的著作《反对占卜者》(Contre les Devineurs)中,反对包括星辰占卜在内的所有占卜形式和决定论。这一观点与阿拉伯天文学家阿尔布马扎(Albumasar,787—886 年)的传统观点相悖 —— 阿尔布马扎在《天文学导论》(Introductorium in Astronomiam)和《大合论》(De Magnis Coniunctionibus)中提出,个人行为和大规模历史事件均由星辰决定。

15 世纪晚期,乔瓦尼・皮科・德拉・米兰多拉(Giovanni Pico della Mirandola)在《驳占星术士》(Disputationes contra Astrologos)中猛烈抨击占星术,认为天空既不会导致也不会预示地球上的事件。他的同时代人彼得罗・蓬波纳齐(Pietro Pomponazzi)是一位 “理性主义批判思想家”,对占星术的态度更为乐观,并对皮科的批判提出反驳。

文艺复兴与近代早期(Renaissance and Early Modern)

参见:文艺复兴魔法(Renaissance magic)

文艺复兴时期的学者普遍研习占星术。杰罗拉莫・卡尔达诺(Gerolamo Cardano)曾为英格兰国王爱德华六世(Edward VI)绘制天宫图;约翰・迪伊(John Dee)是英格兰女王伊丽莎白一世(Elizabeth I)的私人占星师;1566 年,凯瑟琳・德・美第奇(Catherine de Medici)聘请米歇尔・诺斯特拉达姆士(Michel Nostradamus),验证其占星师卢卡斯・高里库斯(Lucus Gauricus)对其丈夫法国国王亨利二世(Henry II)死亡的预测。曾担任宫廷占星师的著名天文学家包括:丹麦王室的第谷・布拉赫(Tycho Brahe)、哈布斯堡王朝的约翰尼斯・开普勒(Johannes Kepler)、美第奇家族的伽利略・伽利莱(Galileo Galilei),以及 1600 年因异端罪名在罗马被烧死的焦尔达诺・布鲁诺(Giordano Bruno)。当时占星术与天文学的界限并不清晰,天文学的进步往往源于提高占星术准确性的需求。例如,开普勒虽坚信地球与天体事务间存在和谐关系,但仍将大多数占星师的活动贬为 “散发恶臭的糟粕”。

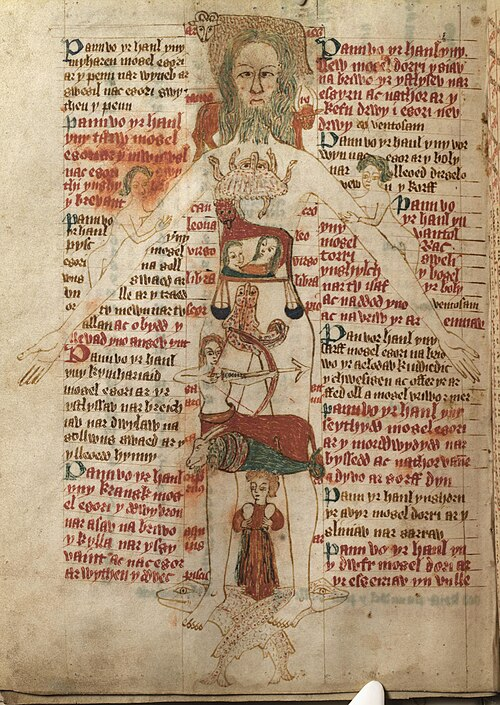

包含复杂占星计算的星历表(Ephemerides),以及解读天体事件以用于医学和农事择时的历书,在伊丽莎白时代的英格兰广受欢迎。1597 年,英格兰数学家兼医生托马斯・胡德(Thomas Hood)制作了一套纸质工具,通过旋转叠加层帮助学生计算恒星或星座、天顶(midheaven)与十二个占星宫位之间的关系。出于教学目的,胡德的工具还展示了黄道十二宫、行星与人体部位之间的所谓关联 —— 占星术信徒认为这些部位由行星和星座主导。尽管胡德的呈现方式颇具创新性,但其占星内容大多为常规知识,源自 1551 年杰拉德・墨卡托(Gerard Mercator)制作的占星盘,或墨卡托所参考的某一文献。

尽管文艺复兴时期的占星术广受欢迎,但历史学家加博尔・阿尔马西(Gabor Almasi)指出,当时存在 “精英辩论”—— 例如瑞士医生托马斯・埃拉斯都(Thomas Erastus)在论战书信中反对占星术,称其为 “虚荣” 与 “迷信”。1572 年 “新星”(第谷超新星)和 1577 年彗星出现前后,一场阿尔马西所谓的 “广泛认识论改革” 开始了,这一过程逐渐将宗教、占星术和人类中心主义排除在科学辩论之外。到 1679 年,年度出版物《时代知识》(La Connoissance des temps)已不再将占星术视为合法主题。

启蒙运动时期及之后(Enlightenment period and onwards)

启蒙运动期间,知识界对占星术的认同逐渐消失,仅留下大众群体通过廉价历书维持对其的兴趣。英格兰历书编撰者理查德・桑德斯(Richard Saunders)顺应时代潮流,发表了《论占星术的无效性》(Discourse on the Invalidity of Astrology),对占星术进行嘲讽;法国学者皮埃尔・培尔(Pierre Bayle)在 1697 年出版的《历史与批判词典》(Dictionnaire)中称占星术 “幼稚可笑”。英裔爱尔兰讽刺作家乔纳森・斯威夫特(Jonathan Swift)则嘲讽了辉格党政治占星师约翰・帕特里奇(John Partridge)。

17 世纪下半叶,“占星师协会”(Society of Astrologers,1647—1684)作为一个行业、教育与社会组织,试图联合伦敦内部常存分歧的占星师,共同推动占星术的复兴。该协会效仿当时流行的 “数学家宴会”(Feasts of Mathematicians)模式,在宗教批评日益增多的背景下为占星术辩护。协会举办宴会、交流 “仪器与手稿”、提出研究项目,并资助出版布道文 —— 这些布道文将占星术描述为基督徒合法的、符合圣经教义的追求。他们委托撰写的布道文声称,占星术是神圣的、源自希伯来的,且圣经中关于 “东方三博士”(Magi)和 “塞特之子”(sons of Seth)的段落可为其提供教义支持。根据历史学家米歇尔・费弗(Michelle Pfeffer)的研究,“该协会的公关活动最终以失败告终”。现代历史学家大多忽视了 “占星师协会”,转而关注至今仍存在的 “皇家学会”(Royal Society,1660 年成立),尽管这两个组织最初存在部分共同成员。

19 世纪起,随着唯灵论(spiritualism)的普遍复兴,以及后来新时代运动(New Age philosophy)的兴起,再加上报纸星象专栏等大众媒体的推动,占星术再度在大众中流行起来。20 世纪初,精神病学家卡尔・荣格(Carl Jung)提出了一些与占星术相关的概念,推动了 “心理占星术”(psychological astrology)的发展。

原理与实践(Principles and practice)

占星术的支持者将其定义为一种象征语言、一种艺术形式、一门科学,或是一种占卜方法。尽管多数文化中的占星体系都源于相互影响的古代哲学,拥有共同根源,但许多体系(如印度教占星术,又称 “印度占星术”,现代也称为 “吠陀占星术”)和中国占星术的实践方法与西方占星术存在差异,这些占星体系都对世界文化史产生了影响。

西方占星术(Western)

西方占星术是一种基于特定时刻(如人的出生日期)绘制天宫图的占卜形式,采用与分点(equinoctial points,即春分点和秋分点)对齐的回归黄道(tropical zodiac)。

西方占星术以太阳、月球、行星等天体的运动和相对位置为基础,通过分析这些天体在黄道十二宫(太阳在天球上运行的轨迹被划分为 12 个区域)中的运动,以及它们之间基于几何角度形成的 “相位”(aspects)来进行解读。此外,天体在 “宫位”(houses,将天空划分为 12 个区域)中的位置也会被纳入分析。在现代西方流行媒体中,占星术通常被简化为 “太阳星座占星术”(sun sign astrology)—— 仅根据个人出生日期确定太阳所在的黄道星座,而这仅占完整天宫图信息的 1/12。

天宫图直观呈现了特定事件发生的时间和地点所对应的一系列关系,这些关系存在于七大 “行星”(此处 “行星” 为占星术语,含太阳、月球,指代具有特定象征意义的天体,如代表战争的火星、代表爱情的金星)、黄道十二宫与十二个宫位之间。在选定的时间和地点观测,每个行星都会处于特定的星座和宫位,由此形成两种关系。第三种关系是行星之间的相位关系 —— 例如,相距 120 度的两颗行星形成 “三分相”(trine),代表和谐关系;而相距 90 度的两颗行星形成 “四分相”(square),代表冲突关系。占星术支持者认为,这些关系及其解读共同构成了 “‘天空向有识之士传递信息’的语言”。

与塔罗占卜(tarot divination)一样,占星术是西方神秘学(Western esotericism)的核心研究领域之一。因此,它不仅影响了西方神秘学者和赫尔墨斯主义者(Hermeticists)的魔法信仰体系,也对威卡教(Wicca)等信仰产生了影响 —— 这些信仰均借鉴或受启发于西方神秘学传统。坦尼娅・吕尔曼(Tanya Luhrmann)曾指出,“所有魔法师都了解一些占星术知识”,并以斯塔尔霍克(Starhawk)的著作《螺旋之舞》(The Spiral Dance)中按行星分类的对应关系表为例,说明魔法师会研习占星术知识。

印度教占星术(Hindu)

主条目:印度教占星术(Hindu astrology)

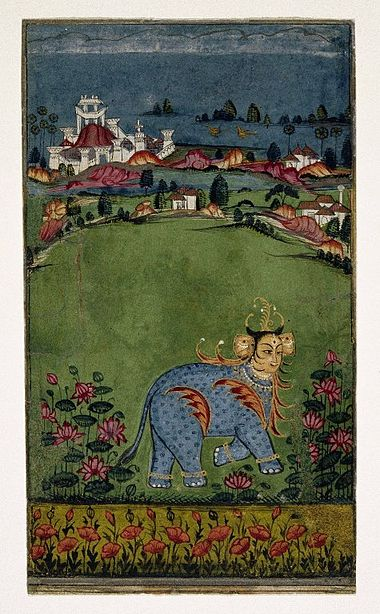

最早的吠陀天文文献是《吠陀支天文篇》(Vedanga Jyotisha),后来吠陀思想逐渐将占星术也纳入其中。

印度出生占星术(Hindu natal astrology)在公元前 3 世纪时受希腊化时期占星术影响而形成,但融入了印度教的 “月宿”(lunar mansions,即 “nakshatra”,将月球运行轨道划分为 27 或 28 个区域)概念。瓦拉哈・米希拉(Varaha Mihira)著作中星座(如希腊语 “Krios” 对应白羊座,印地语 “Kriya”)、行星(如希腊语 “Helios” 对应太阳,占星学印地语 “Heli”)和占星术语(如希腊语 “apoklima” 和 “sunaphe” 对应赤纬和行星合相,印地语 “apoklima” 和 “sunapha”)的名称,被视为印度教占星术源自希腊的决定性证据。印度占星术的方法可能还融合了一些巴比伦占星术的元素。

中国及东亚占星术(Chinese and East Asian)

更多信息:中国生肖(Chinese zodiac)

中国占星术与中国哲学(“天人地” 三才和谐理论)密切相关,并运用阴阳、五行、十天干、十二地支、时辰(用于宗教目的的计时单位)等概念。早期中国占星术主要用于政治占卜,包括观测异常天象、识别预兆,以及为重大事件和决策选择吉日。

中国占星术不使用西亚和欧洲的黄道十二宫星座,而是将天空划分为 “三垣”(三垣,即紫微垣、太微垣、天市垣)和 “二十八宿”(二十八宿,分为十二次)。中国的十二生肖(十二种动物符号)据称代表十二种不同的性格类型,其周期基于年份、农历月份和一天中的时辰(每时辰两小时)。传统上,生肖周期从 “鼠” 开始,依次为牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。现代中国占星术中,仍常使用基于出生日期、出生季节和出生时辰预测命运的复杂系统,如 “子平术”(ziping)和 “紫微斗数”(zǐwēidǒushù),这些系统并不依赖对星辰的直接观测。

韩国生肖与中国生肖完全一致;越南生肖与中国生肖基本相同,仅将第二位 “牛” 改为 “水牛”,第四位 “兔” 改为 “猫”;1873 年起,日本改用公历 1 月 1 日为新年伊始;泰国生肖的起始时间则因用途而异,或为泰国农历五月初一,或在宋干节(现定于每年 4 月 13—15 日)期间。

神学观点(Theological viewpoints)

参见:基督教对占星术的观点(Christian views on astrology)、犹太教对占星术的观点(Jewish views on astrology)、伊斯兰教对占星术的观点(Muslim views on astrology)

古代(Ancient)

奥古斯丁(Augustine,354—430 年)认为,占星术的决定论与基督教 “人类拥有自由意志和责任”“上帝非邪恶之源” 的教义相冲突。同时,他也从哲学角度提出反对:双胞胎孕育于同一时刻、出生时间相近,却表现出不同的行为,这一现象无法用占星术解释。

中世纪(Medieval)

中世纪伊斯兰天文学家(如阿尔法拉比(Al-Farabi,拉丁名 Alpharabius)、伊本・海塞姆(Ibn al-Haytham,拉丁名 Alhazen)、阿维森纳(Avicenna))从神学角度对部分占星实践提出质疑。他们认为,占星师的方法与伊斯兰学者的正统宗教观点相悖,因为占星术暗示 “上帝的意志可被知晓和预测”。例如,阿维森纳在《驳占星术》(Risāla fī ibṭāl aḥkām al-nojūm)中反对占星实践,但支持 “行星可作为神圣因果关系的媒介” 这一原则。阿维森纳认为,行星运动以决定论方式影响地球生命,但反对 “通过星辰精确预测命运” 的可能性。本质上,阿维森纳并未否定占星术的核心教义,而是认为人类无法充分理解占星术,无法据此做出精确的宿命论预测。伊本・盖伊姆・贾乌齐亚(Ibn Qayyim al-Jawziyya,1292—1350 年)在其著作《幸福之门的钥匙》(Miftah Dar al-SaCadah)中,也运用天文学的物理论据对决疑占星术提出质疑。他指出恒星远大于行星,并反驳道:

“若你们占星师回答说,正因为行星距离遥远、体积微小,其影响才可忽略不计 —— 那为何你们又声称体积最小的天体水星(Mercury)具有巨大影响力?为何你们认为‘龙头’(al-Ra’s,即升交点)和‘龙尾’(al-Dhanab,即降交点)这两个假想点也具有影响力?”

现代(Modern)

马丁・路德(Martin Luther)在《桌边谈话》(Table Talk)中谴责占星术。他质疑为何以扫(Esau)和雅各(Jacob)这样的双胞胎出生时间相同,却拥有截然不同的性格。路德还将占星师比作那些声称 “骰子总能掷出特定点数” 的人 —— 即便骰子偶尔掷出该点数,预测者也会对 “骰子未掷出该点数” 的情况避而不谈。

“上帝的作为,不应归因于星辰。正直真诚的基督教信仰反对并驳斥所有此类无稽之谈。”

—— 马丁・路德,《桌边谈话》

《天主教教理》(Catechism of the Catholic Church)认为,包括预测性占星术在内的所有占卜形式,均与现代天主教信仰(如自由意志)相悖:

“应摒弃所有占卜形式:求助于撒旦或恶魔、召唤亡灵,或其他所谓能‘揭示’未来的虚妄实践。咨询星象图、占星术、看手相、解读预兆与签文、通灵现象,以及求助灵媒 —— 这些行为都隐含着对掌控时间、历史乃至他人的欲望,也隐含着安抚隐秘力量的企图。它们违背了我们唯独应向上帝表达的尊崇、敬意与敬畏。”

——《天主教教理》

科学分析与批判(Scientific analysis and criticism)

主条目:占星术与科学(Astrology and science)

科学共同体认为占星术无法解释宇宙,不具备科学有效性,将其归为伪科学。科学界已对占星术进行过多次测试,均未发现证据支持占星术传统中提出的任何前提或所谓 “效应”。目前尚无任何合理机制可解释 “星辰与行星的位置和运动能影响地球人类与事件”—— 所有声称的机制均与已被充分理解的生物学和物理学基本原理相矛盾。包括巴特・J. 博克(Bart J. Bok)在内的科学家指出,占星术信徒 “尽管明知其信仰缺乏经过验证的科学依据,甚至存在大量相反证据,却依然坚信不疑”。

确认偏误(confirmation bias)是一种认知偏误,也是导致人们相信占星术的心理因素之一。占星术信徒往往会选择性地记住 “应验” 的预测,而遗忘 “失灵” 的预测。此外,另一种独立的确认偏误也起到了作用:信徒通常无法区分 “体现特殊能力的信息” 与 “普通信息”。因此,目前有两种不同形式的确认偏误被用于研究占星术信仰。

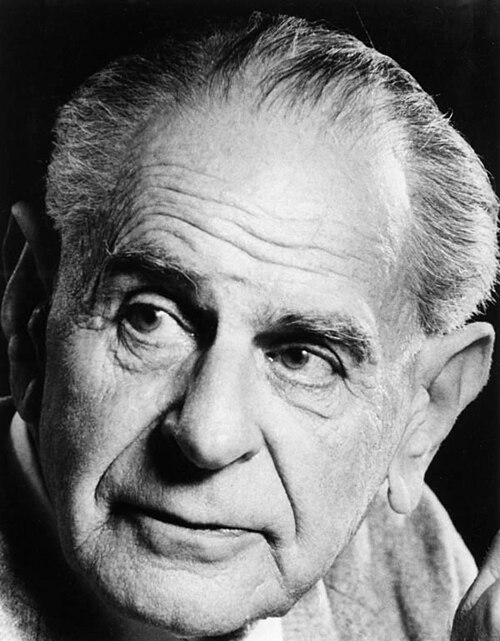

划界问题(Demarcation)

科学哲学家卡尔・波普尔(Karl Popper)首次提出 “可证伪性”(falsifiability)作为区分科学与非科学的标准,并以占星术为例,说明其在实验中无法通过可证伪性测试。波普尔认为,占星术是 “伪经验主义” 的 —— 它 “诉诸观察与实验,却仍未达到科学标准”。与科学学科不同,占星术从未通过实验来应对 “证伪” 挑战。

与波普尔不同,哲学家托马斯・库恩(Thomas Kuhn)认为,占星术不科学的原因并非 “缺乏可证伪性”,而是其研究过程和概念不具备经验性。库恩指出,尽管历史上占星师做出的预测多次明确失败,但这一事实本身并不足以证明占星术不科学;占星师试图通过 “绘制天宫图难度极大” 来解释失败,这一行为也不构成其不科学的理由。在库恩看来,占星术不科学的核心原因在于,它从本质上更类似于中世纪医学 —— 占星师遵循一套规则和指南,应对一个看似必要却存在已知缺陷的领域,但他们不开展研究,因为这些领域 “无法进行研究”,因此 “他们没有需要解决的难题,也就没有可实践的科学”。天文学家能通过修正理论来应对预测失败,而占星师无法做到这一点 —— 他们只能为失败找借口,却无法以有意义的方式修正占星假设。因此,在库恩看来,即便星辰真的能影响人类命运,占星术也不属于科学。

哲学家保罗・萨伽德(Paul Thagard)提出,只有当某一理论被替代理论取代后,才能被认定为 “已证伪”。在预测人类行为这一领域,心理学就是占星术的替代理论。萨伽德认为,区分科学与伪科学的另一标准是 “前沿理论必须不断发展”,且研究者群体应 “尝试将当前理论与替代理论进行比较,而非选择性地看待证实与证伪证据”。此处的 “发展” 指 “解释新现象、解决现有问题”,而占星术在近 2000 年中几乎没有变化,显然未能实现发展。萨伽德指出,占星师如同在 “常规科学” 框架下工作,即便面对 “众多未解决的问题”,且存在更优的替代理论(心理学),仍坚信占星术的基础 “已牢固确立”。基于这些原因,萨伽德将占星术归为伪科学。

哲学家爱德华・W. 詹姆斯(Edward W. James)则认为,占星术的非理性并非源于 “机制问题” 或 “实验证伪”,而是对占星术文献的分析表明,其充满了 “谬误逻辑与拙劣推理”。

“若在占星术文献中,我们几乎看不到对逻辑连贯性的重视、对证据的明显漠视、对理由优先级的无知、对标准语境效力的浅薄理解、对论证的固执回避,以及对解释有效性的天真认知 —— 那么,我们完全有理由认定占星术是非理性的。…… 占星术根本无法满足合理推理的多方面要求。”

—— 爱德华・W. 詹姆斯

有效性(Effectiveness)

占星术在对照研究中未表现出有效性,不具备科学合理性。在受控条件下对其可证伪预测进行的测试,均以 “证伪” 告终。一项著名实验邀请了 28 位占星师,要求他们将 100 多份出生天宫图与通过 “加州心理量表(CPI)” 生成的心理档案进行匹配。该研究采用的双盲实验方案,由一组物理学家和一组由 “国家地球宇宙研究委员会”(National Council for Geocosmic Research)提名的占星师共同商定 —— 占星师为实验者提供建议,确保测试公平,并协助确定待测试的出生占星术核心命题。28 位占星师中,有 26 位由该委员会选定,另外 2 位为自愿参与。这项 1985 年发表于《自然》(Nature)期刊的研究发现,基于出生占星术的预测 “与随机猜测无异”,且该测试 “明确驳斥了占星术假设”。

1955 年,占星师兼心理学家米歇尔・戈凯林(Michel Gauquelin)表示,尽管他未发现证据支持黄道星座、行星相位等占星指标的有效性,但发现 “部分行星的周日位置” 与 “占星术传统中认为受这些行星影响的职业的成功” 之间存在正相关。戈凯林最著名的发现是 “火星与成功运动员出生天宫图的位置关联”,这一现象被称为 “火星效应”(Mars effect)。七位法国科学家试图复现这一发现,但未找到统计学证据。他们认为,“火星效应” 是戈凯林选择性偏误导致的,并指控戈凯林试图说服他们在研究中添加或删除研究对象。

杰弗里・迪恩(Geoffrey Dean)提出,“火星效应” 可能并非戈凯林的研究问题,而是源于父母对子女出生日期的 “自我报告偏差”。他认为,有一小部分父母可能会刻意修改子女的出生时间,使其符合与特定职业相关的 “更优” 占星天宫图。此外,“占星术认为不吉利” 时段的出生人数也相对较少,这表明父母会根据自身信仰选择生育的日期和时间。戈凯林的研究样本来自 “占星术信仰更为普遍” 的时期,而在护士或医生记录出生信息的现代人群中,他未能发现 “火星效应”。

科学家、前占星师迪恩与心理学家伊万・凯利(Ivan Kelly)开展了一项大规模科学测试,涉及 100 多项认知、行为、生理及其他变量,但未发现任何支持占星术的证据。此外,一项元分析整合了 40 项研究(涉及 700 多位占星师和 1000 多份出生天宫图)。其中 10 项测试(涉及 300 名参与者)要求占星师从多个 “非占星学正确” 的解读中选出 “正确的天宫图解读”(通常为 3 至 5 个选项)。结果显示,在去除日期等明显线索后,没有显著证据表明占星师能选出 “正确解读”。

缺乏机制与一致性(Lack of mechanisms and consistency)

测试占星术的有效性存在一定难度,因为占星师群体对 “占星术的定义” 和 “占星术可预测的内容” 缺乏共识。大多数职业占星师通过预测未来或解读个人性格与人生来获取报酬,但多数星象预测仅包含 “模糊且无法验证的表述”,这些表述几乎可适用于任何人。

许多占星师认为占星术是科学的,部分人还提出 “电磁学”“引力” 等常规因果机制来解释占星术。但科学家认为这些机制 “难以置信”—— 例如,从地球观测到的木星(体积庞大但距离遥远)的磁场,远小于普通家用电器产生的磁场。

自托勒密的《天文学大成》(Almagest)问世以来,西方占星术就已考虑到 “地球自转轴进动”(precession of the equinoxes,即分点岁差)现象,因此 “白羊座第一点”(the first point of Aries,占星年的起始点)在恒星背景中的位置不断变化。回归黄道与恒星无关联;回归占星师将星座与其历史关联的 “黄道宫” 区分开来,以规避岁差带来的问题。沙尔帕克(Charpak)与布罗什(Broch)指出,基于回归黄道的占星术 “如同空盒子,与任何事物都无关联,既无一致性,也与星辰无对应关系”。此外,同一批占星师既使用回归黄道,又提及 “水瓶座时代”(Age of Aquarius)—— 而 “水瓶座时代” 的定义依赖于 “春分点进入水瓶座星座” 的时间,这两者本身就存在矛盾。

多数占星师对天文学知识了解有限,且常忽视基本原理(如分点岁差会改变太阳的位置)。沙尔帕克与布罗什以伊丽莎白・泰西耶(Élizabeth Teissier)为例,指出她曾提出 “每年同一日期,太阳在天空中的位置相同”,并以此为依据认为 “生日相同但出生年份不同的人,会受到相同的行星影响”。但沙尔帕克与布罗什反驳道:“连续两年的同一日期,地球在宇宙中的位置相差约 2.2 万英里(约 3.5 万公里),因此根据占星术理论,这两天出生的人不应受到相同影响。40 年间,这一位置差异会超过 78 万英里(约 125.5 万公里)。”

社会科学领域的接受度(Reception in the social sciences)

天文学家及其他自然科学家普遍认为,占星术是 “无法进行预测” 的伪科学,许多科学哲学家将其视为 “伪科学的范例或典型”。部分社会科学学者则提醒,不应将占星术(尤其是古代占星术)简单归为 “伪科学”,也不应将 “科学与非科学的区分” 套用于历史语境。萨伽德虽将占星术归为伪科学,但也指出,“在古典时期或文艺复兴时期,占星术不应被判定为伪科学…… 只有忽视科学的历史与社会维度,才会认为‘伪科学’是一个永恒不变的类别”。科学史家(如塔姆辛・巴顿(Tamsyn Barton)、罗杰・贝克(Roger Beck)、弗朗西斯卡・罗奇伯格(Francesca Rochberg)、沃特・J. 哈内格拉夫(Wouter J. Hanegraaff))认为,将占星术一概而论地称为伪科学,用于历史语境时会产生时代错位 —— 他们强调,18 世纪之前的占星术并非伪科学,且该学科对中世纪科学的发展具有重要意义。R. J. 哈金森(R. J. Hankinson)在探讨希腊化时期占星术时指出,“对占星术可能性的信仰,至少在某些时候,是对宇宙本质与结构进行审慎思考的结果”。

既是占星师也是学术占星史研究者的尼古拉斯・坎皮恩(Nicholas Campion)提出,在学术界,“本土天文学”(Indigenous astronomy)在很大程度上是 “占星术” 的同义词,而现代印度占星术与西方占星术更适合被理解为 “文化天文学”(cultural astronomy)或 “民族天文学”(ethnoastronomy)的形式。罗伊・威利斯(Roy Willis)与帕特里克・柯里(Patrick Curry)区分了古代世界的 “命题型知识”(propositional episteme)与 “隐喻型技艺”(metaphoric metis),认为占星术属于后者,并指出占星术的核心关注点 “并非知识(事实性的,更非科学性的),而是智慧(伦理、精神与实用性的)”。类似地,科学史家贾斯汀・尼迈尔 – 多哈尼(Justin Niermeier-Dohoney)认为,占星术 “不仅仅是通过星辰进行预测的科学,它还包含庞大的信仰、知识与实践体系,其核心主题是通过解读恒星、太阳、月球与行星的运动,理解人类与宇宙其他部分的关系”。亚述学家马修・鲁茨(Matthew Rutz)等学者开始使用 “天体知识”(astral knowledge)而非 “占星术” 这一术语,“以更好地描述一个比‘占星术’涵盖范围更广的信仰与实践类别”。

文化影响(Cultural impact)

西方政治与社会(Western politics and society)

在西方,政治领导人有时会咨询占星师。例如,英国情报机构军情五处(MI5)曾聘请路易斯・德沃尔(Louis de Wohl)担任占星师,原因是有情报称阿道夫・希特勒(Adolf Hitler)会通过占星术确定行动时机。英国陆军部 “希望了解希特勒的占星师每周会向他提供何种建议”。然而,德沃尔的预测极不准确,很快被贴上 “彻头彻尾的骗子” 标签;后来的证据也表明,希特勒认为占星术是 “无稽之谈”。

在美国总统罗纳德・里根(Ronald Reagan)遭遇约翰・欣克利(John Hinckley)未遂暗杀后,第一夫人南希・里根(Nancy Reagan)秘密聘请占星师琼・奎格利(Joan Quigley)担任白宫占星师。1988 年,前白宫办公厅主任唐纳德・里根(Donald Regan)在回忆录中披露了此事,奎格利的角色才公之于众。

20 世纪 60 年代末,公众对占星术的兴趣出现爆发式增长。社会学家马塞洛・特鲁齐(Marcello Truzzi)将 “占星术信徒” 的参与程度分为三个层次,以解释为何在科学否定占星术的背景下,其仍能重新流行。他发现,大多数占星术信徒并不认为占星术是 “具有预测能力的科学解释”。相反,第一层是 “浅层参与者”—— 他们对占星术的 “机制” 几乎一无所知,仅阅读报纸星象专栏,可通过占星术 “缓解焦虑” 并获得 “超越科学的认知信仰体系”。第二层参与者通常会请人绘制个人天宫图,并寻求占星建议与预测。他们比第一层参与者更年轻,可通过掌握占星术术语,获得 “归属感”,融入一个连贯且排他的群体。第三层是 “深度参与者”,通常会为自己绘制天宫图。对这一小部分信徒而言,占星术提供了 “对宇宙的有意义认知,以及对自身在宇宙中位置的理解”。特鲁齐指出,第三层群体 “认真对待占星术”,可能将其视为一种包罗万象的宗教世界观(用彼得・L. 伯杰(Peter L. Berger)的术语来说,即 “神圣帷幕”),而前两层群体则以 “玩乐和轻率的态度” 看待占星术。

1953 年,社会学家西奥多・W. 阿多诺(Theodor W. Adorno)对洛杉矶某报纸的占星专栏进行了研究,这是他 “资本主义社会大众文化研究项目” 的一部分。阿多诺认为,流行占星术作为一种工具,总会给出 “鼓励顺从” 的表述;而那些 “反对顺从”(如劝阻人们努力工作)的占星师,可能会丢掉工作。阿多诺得出结论:占星术是 “系统性非理性主义的大规模体现”—— 通过奉承和模糊的概括,让读者微妙地相信 “专栏作者是在直接与自己对话”。阿多诺还将占星术与卡尔・马克思(Karl Marx)的 “人民的鸦片” 相提并论,称 “神秘主义是愚人的形而上学”。

2005 年盖洛普民意调查(Gallup poll)和 2009 年皮尤研究中心(Pew Research Center)调查显示,25% 的美国成年人相信占星术;2018 年皮尤研究中心的调查则将这一比例升至 29%。美国国家科学基金会(National Science Foundation)2014 年发布的《科学与工程指标》(Science and Engineering Indicators)报告指出,“2012 年否定占星术的美国人比近年更少”。该报告提到,2012 年 “略多于一半的美国人认为占星术‘完全不科学’,而 2010 年这一比例接近三分之二。自 1983 年以来,这一比例从未如此之低”。2010 年代末,占星术应用程序开始流行,部分应用获得了硅谷风险投资数百万美元的资助。

印度与日本(India and Japan)

印度对占星术的信仰历史悠久且极为普遍,其在日常生活中(尤其是婚姻和职业决策)应用广泛,并大量使用择时占星术、卜卦占星术(horary astrology)和业力占星术(karmic astrology)。印度政治也受到占星术的影响。占星术仍被视为 “吠陀支”(Vedanga,吠陀文献的辅助分支)之一。2001 年,印度科学家与政治家就 “是否使用国家资金资助占星术研究” 展开辩论与批评,最终印度各大学获准开设吠陀占星术课程。

2011 年 2 月,孟买高等法院驳回了一起 “质疑占星术科学地位” 的案件,再次确认了占星术在印度的合法性。

在日本,对占星术的强烈信仰导致 “火马年”(hinoeuma year,指干支为丙午的年份)的生育率和堕胎数量发生剧烈变化。信徒认为,火马年出生的女性 “难以婚嫁”,还会给父亲或丈夫带来厄运。1966 年(火马年),日本新生儿数量下降了 25% 以上,因为父母们试图避免女儿出生在这一 “不吉利” 的年份。

文学与音乐(Literature and music)

14 世纪英国诗人约翰・高厄(John Gower)和杰弗雷・乔叟(Geoffrey Chaucer)的作品中均提及占星术,包括高厄的《情人的忏悔》(Confessio Amantis)和乔叟的《坎特伯雷故事集》(The Canterbury Tales)。乔叟在《论星盘》(Treatise on the Astrolabe)中明确探讨了占星术,展现了他对决疑占星术某一领域的个人见解,详细描述了如何确定 “上升星座”(ascendant,即出生时东方地平线上升起的星座)。

15 世纪时,英语文学中 “使用占星术进行比喻等引用已成为常态”。

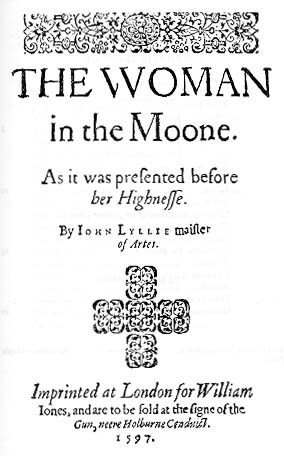

16 世纪,约翰・黎里(John Lyly)1597 年的戏剧《月亮中的女人》(The Woman in the Moon)完全以占星术为创作动机;克里斯托弗・马洛(Christopher Marlowe)在其戏剧《浮士德博士》(Doctor Faustus)和《帖木儿大帝》(Tamburlaine,均约创作于 1590 年)中提及占星术;菲利普・西德尼爵士(Sir Philip Sidney)在其传奇小说《彭布罗克伯爵夫人的阿卡迪亚》(The Countess of Pembroke’s Arcadia,约创作于 1580 年)中至少四次提到占星术。埃德蒙・斯宾塞(Edmund Spenser)在其诗歌中既将占星术用作装饰元素,也将其作为情节推动因素,其作品 “明确体现出他对这一技艺的持久兴趣 —— 这一兴趣也为他同时代的许多人所共有”。乔治・查普曼(George Chapman)1608 年的戏剧《拜伦的阴谋》(Byron’s Conspiracy)同样将占星术作为戏剧情节的因果机制。威廉・莎士比亚(William Shakespeare)对占星术的态度并不明确,其作品(如《李尔王》《安东尼与克莉奥佩特拉》《理查二世》)中存在相互矛盾的引用。但莎士比亚熟悉占星术,并在其几乎所有戏剧中运用了占星术知识,且假定其商业观众对占星术有基本了解。在戏剧领域之外,医师兼神秘主义者罗伯特・弗拉德(Robert Fludd)、庸医西蒙・福尔曼(Simon Forman)也均研习占星术。在伊丽莎白时代的英格兰,“人们对占星术的普遍看法是…… 它是最有用的科学之一”。

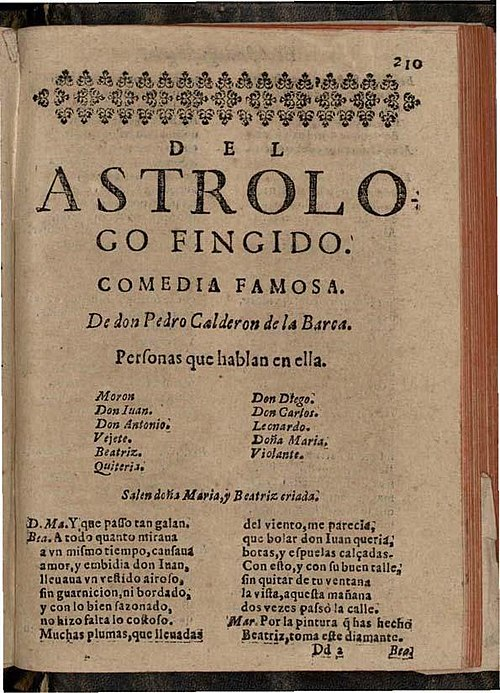

17 世纪的西班牙,洛佩・德・维加(Lope de Vega)精通天文学知识,其戏剧常嘲讽占星术:在田园传奇《阿卡迪亚》(La Arcadia,1598 年)中,占星术导致了荒谬结果;在小说《勇敢的古斯曼》(Guzman el Bravo,1624 年)中,他得出 “星辰为人类而造,非人类为星辰而活” 的结论。佩德罗・卡尔德隆・德・拉・巴尔卡(Pedro Calderón de la Barca)于 1641 年创作了喜剧《伪装的占星师》(Astrologo Fingido);法国剧作家托马斯・高乃依(Thomas Corneille)于 1651 年借鉴该剧情,创作了喜剧《假占星师》(Feint Astrologue)。

受占星术影响最著名的音乐作品是管弦乐组曲《行星》(The Planets)。该作品由英国作曲家古斯塔夫・霍尔斯特(Gustav Holst,1874—1934 年)创作,1918 年首次演出,其结构完全基于行星的占星学象征意义。组曲的七个乐章分别以不同行星为主题(乐章顺序并非按行星与太阳的距离排列)。作曲家科林・马修斯(Colin Matthews)于 2000 年创作了第八乐章《冥王星 —— 更新者》(Pluto, the Renewer),因为霍尔斯特创作原组曲时,冥王星尚未被发现。1937 年,另一位英国作曲家康斯坦特・兰伯特(Constant Lambert)创作了以占星术为主题的芭蕾舞剧《星象图》(Horoscope)。1974 年,新西兰作曲家埃德温・卡尔(Edwin Carr)创作了《十二星座:占星术娱乐曲》(The Twelve Signs: An Astrological Entertainment),该作品为无弦乐团而作。卡米尔・帕格利亚(Camille Paglia)承认,占星术对其文学评论著作《性面具》(Sexual Personae,1990 年)产生了影响。美国喜剧演员哈维・希德・费希尔(Harvey Sid Fisher)则以创作占星术主题喜剧歌曲而闻名。

2013 年布克奖(Man Booker Prize)获奖作品、埃莉诺・卡顿(Eleanor Catton)的小说《发光体》(The Luminaries)中,占星术占据重要地位。

参见(See also)

- 占星术与科学(Astrology and science)

- 占星术软件(Astrology software)

- 巴纳姆效应(Barnum effect,指人们容易相信模糊、笼统的描述符合自己的情况)

- 占星学术语表(Glossary of astrology)

- 占星术传统、类型与体系列表(List of astrological traditions, types, and systems)

- 被归为伪科学的主题列表(List of topics characterised as pseudoscience)

- 犹太教占星术(Jewish astrology)

- 科学怀疑论(Scientific skepticism)

- 天体崇拜(Worship of heavenly bodies)