本文翻译自外网。易经神谕卡是卡牌占卜中常用的品类,经常被作为塔罗牌的补充内容提供方式,转载翻译本文希望能给大家提供一些参考。

《易经》(中文:易经,普通话读音:[î tɕíŋ]),通常译为《周易》或《变经》,是中国古代的一部占卜典籍,也是中国最古老的经典之一。《易经》最初是西周时期(公元前 1000–前 750 年)的占卜手册。在战国至早期帝国时期(公元前 500–前 200 年),它逐渐演变为一部宇宙论著作,并附带有一系列被称为《十翼》的哲学注释。[1] 公元前 2 世纪被纳入 “五经” 之后,《易经》成为远东地区数百年间占卜实践的基础,也是学术注释的重要对象。18 至 20 世纪间,它在西方对东亚哲学思想的理解中产生了深远影响。[2]

作为一部占卜典籍,《易经》用于一种中国的掷签占卜术(即 “易经占卜”)。占卜时,通过摆弄蓍草束,得出 6 组介于 6 到 9 之间的随机数字。这 64 种可能的组合各自对应一卦,可在《易经》中查阅。这些卦按 “文王序” 排列。数世纪以来,人们对《易经》中占卜结果的解读一直存在讨论与争议。许多注释者从象征意义上解读这部典籍,常结合儒、道、释思想,为道德决策提供指引。卦象本身也常被赋予宇宙论意义,并与阴阳、五行等其他传统变化学说相联系。

圣书:《周易》

历史

《易经》的核心是西周时期的占卜文本《周易》(中文:周易;拼音:Zhōu yì)。[3] 现代学者认为,其文本大致形成于公元前 10 至前 4 世纪。[4] 美国汉学家夏含夷通过对比《周易》语言与有年代可考的青铜铭文,将其现存版本的编纂时间定在公元前 9 世纪末 —— 即周宣王(约公元前 827–前 782 年在位)统治初期。[5] 1994 年上海博物馆发现的一批竹木质简牍中,有一份《周易》文本,表明至公元前 300 年,《周易》已以现存形式在社会各阶层流传,但直至战国时期(约公元前 475–前 221 年)仍存在细微差异。[6] 当时可能还存在其他占卜体系:《周礼》中就记载了另外两种,即《连山》与《归藏》。[7]

名称与作者

“周易” 字面意为 “周朝的变化”。其中的 “变化” 被解读为卦象的变易、爻的变化,或占卜所得数字的变动。[8] 冯友兰认为,“易” 最初意为 “简易”,指一种比甲骨占卜更简便的占卜方式,但此说缺乏充分证据。还有一种古老的民间词源学解释,认为 “易” 字包含日月,象征昼夜循环。现代汉学家则认为,“易” 字或源于 “日出于云” 的意象,或与 “器物内容的转换” 相关。[9]

传统上,《周易》被归于周文化先驱周文王与周公名下,还与传说中的统治者伏羲相关。[10] 据权威性的《大传》记载,伏羲观察天地万物之象,创制八卦,“以通神明之德,以类万物之情”。但《周易》本文并未提及这一传说,对自身起源也无任何说明。[11] 不过《周礼》也提到,《周易》的六十四卦源自最初的八卦。[12] 汉代学者对八卦与六十四卦的历史关系众说纷纭。[13] 最终,2 世纪学者马融提出的 “伏羲、周文王、周公、孔子合著说” 成为共识,但这一传统归属现已不被广泛认可。[14]

关于《易经》的另一传统说法是,其大部分内容为商汤所著。[15]

应用

刻有原始汉字的龟甲,甲骨文中 “贞”(占卜)的古字形()

《周易》的基本单位是 “卦”(guà),由六条水平线条(爻,yáo)叠加而成,每爻或为阴爻(断开),或为阳爻(连续)。传世的《周易》包含全部 64 卦,每卦附有卦名(卦名,guàmíng)、简短的卦辞(彖,tuàn)[注 2] 及六条爻辞(爻辞,yáocí)[注 3]。这些文句用于判定占卜结果,但为何存在两种解读卦象的方式,以及何时应取卦辞、何时应取爻辞,至今不明。[16]

全书开篇的卦辞为 “元亨利贞”。这四字在卦辞中反复出现,早在公元前 6 世纪就被视为《易经》解读的重要部分。夏含夷认为,此句意为 “初始得祭,利于占卜”。[17] “贞”(古字形)在商代晚期甲骨文中也用作 “占卜” 义,同时有 “正”“使正” 之意,东汉学者郑玄将其定义为 “问事之正”。[18]

卦名通常取自该卦爻辞中的字词,但有五卦(第 2、9、26、61、63 卦)的卦名是与爻辞无关的生僻字,其用意不明。卦名可能是从爻辞中随意选取的,[19] 也可能爻辞是由卦名衍生而来。[20] 占全书主体的爻辞极为晦涩,每条均以 “初、二、三、四、五、上” 表示爻位,后接阴爻(6)或阳爻(9)的数字。第 1、2 卦各有一条额外的 “用爻” 辞。[21] 爻位之后,爻辞多为占卜或预示性内容,[22] 部分还包含诗歌或历史事件的影射。[23]

用法

用于易经占卜的 50 根蓍草(蓍草,Achillea millefolium)

考古证据表明,西周占卜以 “掷签术” 为基础,通过生成看似随机的数字来解读神意。[24] 《周易》为这种以蓍草进行的掷签术提供了指引,但蓍草如何转化为数字、如何从爻辞中选定特定爻,至今仍不明确。[25] 卦中,阴爻代表数字 6(六)和 8(八),阳爻代表 7(七)和 9(九)。《大传》记载了一种用 50 根蓍草进行数术运算的方法,最终得数为 6 至 9。[26] 与《周易》一样,蓍草占卜可追溯至西周,但现存形式是后世重构的。[27]

古代史书《左传》《国语》记载了最早的《周易》占卜案例。两书记录了公元前 671 至前 487 年间,专业占卜师为王室进行的二十余次成功占卜。其中未解释占卜方法,且所有案例均仅用卦象与爻辞,无预设注释、模式或解读。[28] 至公元前 4 世纪,《周易》的权威性还被用于修辞论证,与占卜无关。[29] 《左传》未载普通人的占卜记录,但睡虎地秦简显示,当时民间已用卦象咨询经商、健康、子嗣、择日等事。[30]

如今最常用的《易经》占卜法,是综合上述史书、公元前 300 年《大传》及后世《淮南子》《论衡》记载重构而成的。南宋朱熹根据《大传》描述重构的蓍草占卜法,至今仍在远东地区使用。现代学者高亨也尝试过重构,其方法与朱熹有所不同。[31] 另一种用钱币占卜的方法在唐代流行开来,沿用至今。现代还出现了骰子、纸牌等替代占卜法。[32]

《左传》中,卦的特定爻以 “之” 连接另一卦名表示,意为该爻在另一卦中形态不同。后世重构古代占卜法时,将 “之” 解为 “变”,似乎暗示卦可变为其他卦。但《左传》中并无 “变爻” 实例,所引 12 条爻辞均直接以原卦占卜。[33]

经典:《易经》

公元前 136 年,汉武帝将《周易》列为 “群经之首”,称其为《易经》。汉武帝将《易经》纳入 “五经”,受到儒、道、法、阴阳五行等多元文化影响。[34] 尽管《周易》本身不含宇宙论类比,但《易经》被解读为宇宙的微观缩影,蕴含复杂的象征对应关系。[35] 其官方版本被刻入《熹平石经》,得以永存。[36] 这部经典化的《易经》成为两千余年的标准文本,直至 20 世纪才发现《周易》及相关文本的其他版本。[37]

《十翼》

《周易》的经典化使其与一组称为《十翼》的注释绑定。《十翼》的成书时间远晚于《周易》,且反映了不同时代的社会背景:《周易》用上古汉语写成,《十翼》则用中古汉语的前身写成。[38] 学术界对《十翼》的具体起源仍一无所知。[39] 无论其与原文的历史关系如何,《十翼》的哲学深度使《易经》完美契合汉代儒学研究。[40] 《十翼》的纳入,体现了中国古代(如《左传》及其他先秦文献所示)对《易经》的普遍认知:它不仅是专业占卜用书,更是富含道德与象征意义的典籍。[41]

《十翼》中最重要的当属《大传》(又称《系辞》),成书约公元前 300 年。[注 4] 《大传》将《易经》描述为宇宙的微观缩影,象征变化之道。它认为,通过体验《易经》的精神内涵,人可领悟宇宙深层规律。[26] 其中阐释了八卦如何从 “太极” 经三次分化而来,[42] 其他各篇则从不同角度呼应这一观点,赋予《易经》古老的宇宙权威性。[43] 例如,《文言》以道德视角将前两卦(乾、坤)比作天地,[44] 《说卦》则认为卦象可助人认识自身、世界与命运。[45] 《十翼》中多处刻意增加原文的模糊性,暗示其象征意义的多层次性。[46]

《大传》认为,通晓《易经》者能 “乐天知命”;圣人读之,可见宇宙规律,不因物质困境而消沉。[47] 日语 “形而上学”(keijijōgaku)一词即源于《大传》“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,[48] 该词后传入朝鲜,又反哺中文。

传统上,《十翼》被归于孔子名下,这可能源于对《史记》的误读。[49] 尽管此说缺乏历史依据,但 “孔子作《十翼》” 的说法为《易经》增添了权威性,汉、唐时期被奉为定论。[50] 《易经》未遭 “焚书坑儒” 波及,且文本证据明确显示,孔子并未将《周易》视为 “经典”。马王堆出土的一篇《周易》古注中,孔子被描绘为将其视为智慧源泉,而非完美的占卜书。[51] 但汉武帝将《十翼》与《周易》一同列为经典,这得益于儒家在朝廷的影响力。[52] 此外,《十翼》多用 “子曰” 等《论语》常见表述,暗示儒家深度参与了其创作与制度化。[52]

卦象

传世《易经》中,卦按 “文王序” 排列,相传为周朝创立者周文王所定,他改革了卦的解读方式。该序列通常将卦与其倒卦配对;对 8 个倒转后不变的卦,则与其错卦(阴阳爻互换)配对。[53] 1973 年马王堆出土的版本中,卦按上卦相同分为 8 组。但 1987 年发现、现藏上海图书馆的最早手稿,几乎可确定为 “文王序”;甚至有学者提出,西周时期的一件陶拍上刻有 “文王序” 的四卦。[54] 无论哪种排序更早,《周易》的原始作者似乎并不关注卦的顺序。用二进制或十进制为特定卦编号,是现代发明。[55]

阴、阳分别以阴爻(⚋)和阳爻(⚊)表示。三爻的不同组合形成八卦:乾(☰)、兑(☱)、离(☲)、震(☳)、巽(☴)、坎(☵)、艮(☶)、坤(☷)。

两卦相叠,形成 64 卦。

下表为 “文王序” 卦象:

| 1 乾(qián) | 2 坤(kūn) | 3 屯(zhūn) | 4 蒙(méng) | 5 需(xū) | 6 讼(sòng) | 7 师(shī) | 8 比(bǐ) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9 小畜(xiǎo xù) | 10 履(lǚ) | 11 泰(tài) | 12 否(pǐ) | 13 同人(tóng rén) | 14 大有(dà yǒu) | 15 谦(qiān) | 16 豫(yù) |

| 17 随(suí) | 18 蛊(gǔ) | 19 临(lín) | 20 观(guān) | 21 噬嗑(shì kè) | 22 贲(bì) | 23 剥(bō) | 24 复(fù) |

| 25 无妄(wú wàng) | 26 大畜(dà xù) | 27 颐(yí) | 28 大过(dà guò) | 29 坎(kǎn) | 30 离(lí) | 31 咸(xián) | 32 恒(héng) |

| 33 遯(dùn) | 34 大壮(dà zhuàng) | 35 晋(jìn) | 36 明夷(míng yí) | 37 家人(jiā rén) | 38 睽(kuí) | 39 蹇(jiǎn) | 40 解(xiè) |

| 41 损(sǔn) | 42 益(yì) | 43 夬(guài) | 44 姤(gòu) | 45 萃(cuì) | 46 升(shēng) | 47 困(kùn) | 48 井(jǐng) |

| 49 革(gé) | 50 鼎(dǐng) | 51 震(zhèn) | 52 艮(gèn) | 53 渐(jiàn) | 54 归妹(guī mèi) | 55 丰(fēng) | 56 旅(lǚ) |

| 57 巽(xùn) | 58 兑(duì) | 59 涣(huàn) | 60 节(jié) | 61 中孚(zhōng fú) | 62 小过(xiǎo guò) | 63 既济(jì jì) | 64 未济(wèi jì) |

解读与影响

汉学家戴梅可(Michael Nylan)称《易经》是 “世界上最知名的中国典籍”。[56] 艾略特・温伯格(Eliot Weinberger)则认为它是最 “被认可” 的中国书籍。[57] 在东亚,它是儒道哲学的基础文本;在西方,它吸引了启蒙思想家及众多文学与文化名人的关注。

东汉与六朝

东汉时期,《易经》解读因不同版本间的细微差异产生两派。[58] 一派为 “今文学派”,更注重平等与兼容,试图从自然与卦象间寻找象征与数术对应,其注释为 “象数派” 奠定基础;另一派为 “古文学派”,更侧重学术性与等级秩序,关注文本的道德内涵,成为 “义理派” 的源头。[59] 今文学者传播不同版本,自由整合非经典注释,还推广《太玄经》等其他占卜体系。[60] 京房、虞翻、荀爽等早期注释家的象数著作多已失传,[61] 仅在唐代《周易集解》中存少量片段。[62]

汉亡后,《易经》研究不再有系统性学派。此时期最具影响力的学者是王弼,他摒弃汉代注释的数术成分,将《十翼》的哲学思想直接融入《易经》本文,其解读极具说服力,使汉代注释逐渐被忽视。一个世纪后,韩康伯为《十翼》作注,附于王弼注后,成《周易注》。当时另一重要解读是占卜家管辂的实用占卜文本。[63]

唐宋时期

唐初,唐太宗命孔颖达编纂《易经》权威版本。孔颖达以王弼 3 世纪的《周易注》为底本,辅以对王弼学说的细致阐释,成《周易正义》,成为宋代以前的标准版本。[64]

至 11 世纪,《易经》被视为深奥的哲学著作,成为探讨形而上学与伦理问题的起点。[65] 程朱理学创始人程颐将《易经》视为道德完善的指南,认为它可帮助大臣组建正直的政治团体、铲除腐败、解决政务问题。[66]

同时代学者邵雍将卦象排列成类似现代二进制的形式,尽管他并未打算用于数学运算。[67] 这种排列后来启发了戈特弗里德・莱布尼茨。

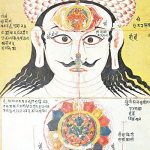

印有《易经》八卦的泛黄竹简页面,《周易传义大全》木刻页,展示八卦

宋明理学

12 世纪,程朱理学的另一创始人朱熹批判汉代两派注释的片面性,提出综合之说,认为《易经》本质是占卜书,可用于 “正心”(《大学》所言的道德修养)。朱熹基于《大传》重构的蓍草占卜法,成为后世标准,沿用至今。[68]

中国进入近代后,《易经》在儒学与道学研究中重获关注。康熙帝尤爱《易经》,下令编纂新解。[69] 清代学者更专注于先秦语法研究,为近代文献学方法的发展奠定基础。[70]

东亚

与其他中国经典一样,《易经》对东亚影响深远。1557 年,朝鲜朱子学家李滉(退溪)著成近代早期最具影响力的《易经》研究著作,提出 “理”(而非 “气”)为精神本质,批判朱熹学派的误读。其观点不仅影响朝鲜,也波及日本。[71] 除此外,《易经》(朝鲜语:역경,Yeok Gyeong)并非朝鲜儒学的核心,至 19 世纪,其研究被纳入实学改革运动。[72]

在日本中世纪,临济宗禅师虎关师炼与神道学者吉田兼俱在镰仓时代公开了《易经》(日语:易経,Eki Kyō)的秘传。[73] 江户时代,《易经》研究至关重要,400 多位作者出版了逾千部相关著作,多为考证古注、实用研究的文献学著作,也有部分涉及数术、象征与占卜。[74] 此时期,逾 150 种中国古代注释在日本重印,包括一些在中国已失传的文本。[75] 江户初期,伊藤仁斋、熊泽蕃山、中江藤树等学者将《易经》列为儒家经典之首。[76] 许多学者尝试以《易经》框架解释西方科学,志筑忠雄甚至试图将牛顿运动定律与哥白尼原理纳入《易经》宇宙论。[77] 这一思路后来被清代张之洞继承。[78]

启蒙时期的欧洲

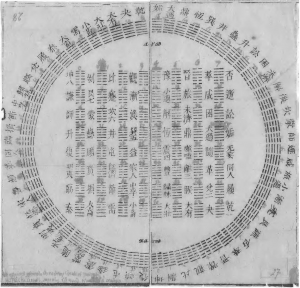

《易经》卦象圆形图,Joachim Bouvet 寄给戈特弗里德・威廉・莱布尼茨的《易经》卦象图,阿拉伯数字为莱布尼茨所加

与在华耶稣会士通信的戈特弗里德・威廉・莱布尼茨,于 1703 年撰写了首部欧洲人研究《易经》的著作。他认为《易经》印证了二进制与有神论的普遍性,因阴爻(“0” 或 “无”)若无神的干预,无法变为阳爻(“1” 或 “有”)。[79] 格奥尔格・威廉・弗里德里希・黑格尔对此提出批判,称二进制与汉字是 “空洞的形式”,无法像西方字母那样清晰表达语言。[80] 在相关讨论中,《易经》卦象与汉字被混为一谈,引发了关于普遍性与交流本质等西方哲学问题的探讨。《易经》的二进制思想是莱布尼茨 “普遍语言” 构想的核心,进而启发了布尔逻辑及 19 世纪末戈特洛布・弗雷格的谓词逻辑。20 世纪,雅克・德里达虽指出黑格尔的论证具有逻各斯中心主义,但仍认同其 “汉语无法表达哲学思想” 的前提。[81]

现代

1911 年革命后,《易经》在政治哲学中失势,但作为中国最古老的典籍之一,仍具文化影响力。中国学者试图将《易经》与线性代数、计算机逻辑等学科类比,以证明中国古代宇宙论早于西方发现。[82] 汉学家李约瑟则持相反观点,认为《易经》将所有物理知识纳入形而上学,阻碍了科学发展。然而,随着量子力学的兴起,物理学家尼尔斯・玻尔认为阴阳象征启发了他对这一新兴领域的解读,该领域推翻了西方古典力学的原理。其互补原理大量借鉴了《易经》思想。[83] 心理学家卡尔・荣格对《易经》意象的普遍性感兴趣,在为理查德・威廉的德译本所作的序中,阐述了其原型与同步性理论。[84] 荣格写道:“即便最具偏见的人也能看出,这本书通篇都在劝人审慎省察自身品格、态度与动机。”[85] 《易经》对 20 世纪 60 年代反主流文化及菲利普・K・迪克、约翰・凯奇、豪尔赫・路易斯・博尔赫斯、特伦斯・麦肯纳、赫尔曼・黑塞等文化名人影响深远。琼尼・米切尔在专辑《Hejira》的《Amelia》中提及乾卦(六阳爻):“六架喷气式飞机留下六条白色航迹,划过荒凉大地……”[86] 乡村乔与鱼乐队 1967 年的单曲《Not So Sweet Martha Lorraine》(出自首张专辑《Electric Music for the Mind and Body》)中,主角 “为我们读《易经》中的故事”。平克・弗洛伊德 1967 年的《Chapter 24》歌词直接引自威廉 / 贝恩斯译本及注释,完整记录了一次占卜;披头士 1968 年的《While My Guitar Gently Weeps》也受《易经》启发。

现代学术对《易经》的研究更趋严谨与质疑。李镜池耗时数十年著成新解,1978 年死后出版。包括刘亚历克斯在内的现代数据科学家提出,用数据科学的 4E 框架与潜变量方法呈现和发展《易经》,以更严谨地解读其内涵。[87][需讨论:是否过于强调?] 先秦史专家高亨重新考证了其作为西周占卜书的用途;夏含夷为文本各层断代提出新说。[88] 新的考古发现让人们更深入了解秦以前《易经》的使用情况。主张重构西周解读(常与传统解读大相径庭)的学者有时被称为 “现代派”。[89]

翻译

《易经》已被译为多种西方语言。首部完整的西方语言译本是 18 世纪 30 年代法国耶稣会士雷孝思及其同伴的拉丁文译本,19 世纪 30 年代在德国出版。[90][91]

历史上,最具影响力的西方语言译本是理查德・威廉 1923 年的德译本,1950 年由卡里・贝恩斯译为英文。[92] 尽管 19 世纪托马斯・麦克拉奇、理雅各已将其译为英文,保尔 – 路易 – 费利克斯・菲拉斯特与夏尔・德・哈勒兹也译为法文,但《易经》在 20 世纪 60 年代反主流文化中广泛流行,威廉与约翰・布洛菲尔德的译本尤其受关注。[93] 理查德・拉特 1996 年的译本纳入了 20 世纪大量新的考古与文献学发现。[94]

最常用的英文译本包括:[90]

理雅各(1882):《易经》(收录于《东方圣书》第 16 卷,1899 年第 2 版,牛津:克拉伦登出版社,多次重印)。

理查德・威廉(1924,1950):《易经》(卡里・贝恩斯译,博林根丛书 19,卡尔・G・荣格序,纽约:潘神殿出版社,1967 年第 3 版,普林斯顿:普林斯顿大学出版社,多次重印)。

其他重要英文译本:

托马斯・麦克拉奇(1876):《儒家易经译本》(上海:美国长老会传教出版社)。

约翰・布洛菲尔德(1965):《易经:古代中国占卜与智慧之书新译》(纽约:E. P. 达顿出版社)。

托马斯・克利里(1992):《易经:变化之书》(波士顿:香巴拉出版社,ISBN 0-877-73661-8)。

林理彰(1994):《易经》(纽约:哥伦比亚大学出版社,ISBN 0-231-08294-0)。

理查德・拉特(1996):《易经(周易):一部青铜时代文献》(里士满:柯曾出版社,ISBN 0-700-70467-1)。

夏含夷(1996):《易经:变化之典》(纽约:巴兰坦出版社,ISBN 0-345-36243-8)。

闵福德(2014):《易经:古代中国占卜与智慧之书精译》(维京出版社,ISBN 978-0-670-02469-8)。

戴维・欣顿(2015):《易经:变化之书》(法拉尔、斯特劳斯与吉鲁出版社,ISBN 978-0-374-22090-7)。

杰弗里・雷德蒙(2017):《易经:古经校译》(伦敦:布卢姆斯伯里出版社,ISBN 978-1-472-51413-4)。

朱利安・A・阿德勒(2020):《易经本义:朱熹〈周易本义〉注》(纽约:哥伦比亚大学出版社,ISBN 978-0-231-19124-1)。