本文翻译自外网,脉轮常见于各种神谕卡中。

脉轮(/ˈtʃʌkrəˌˈtʃæk-ˌˈtʃɑːk-/;梵语:चक्र,罗马化:cakra,字面意思:“轮、圆圈”;巴利语:cakka)是多种古代冥想实践中使用的不同能量焦点之一,这些实践统称为密宗,是印度教和佛教内在传统的一部分。

脉轮的概念起源于印度教。印度各宗教的信仰存在差异:佛教典籍提及四或五个脉轮,而印度教典籍通常记载六或七个。

现代 “西方脉轮系统” 源于多个源头,始于 19 世纪 80 年代,由海伦娜・彼得罗夫娜・布拉瓦茨基及其他通神论者开创,随后有约翰・伍德罗夫爵士 1919 年的著作《蛇力》,以及查尔斯・W・莱德贝特 1927 年的著作《脉轮》。后来又增添了心理及其他属性、彩虹色,以及与炼金术、占星术、宝石、顺势疗法、卡巴拉和塔罗牌等其他系统的广泛对应关系。

词源

另见:曼陀罗(Yantra)和坛城(Mandala)

从词汇学角度,“脉轮”(chakra)是原始印欧语形式 * kʷékʷlos 在印度语系中的衍生词,“车轮”(wheel)和 “周期”(cycle)也源于此(古希腊语:κύκλος,罗马化:kýklos)。它既有字面意义,也有隐喻用法,如 “时间之轮” 或 “法轮”,这在《梨俱吠陀》1.164.11 等早期吠陀文献中频繁出现。

在佛教中,尤其是上座部佛教,巴利语名词 “cakka” 意为 “车轮”。在被称为《三藏》的佛教典籍中,释迦牟尼佛多次提及 “法轮”(dhammacakka),意为这一倡导普世性的佛法,应具备任何世间教法所特有的标志。释迦牟尼佛谈到要从轮回本身中解脱,无论这种轮回是业力的、转世的、解脱的、认知的还是情感的。

在耆那教中,“脉轮” 一词也意为 “车轮”,并在其古代文献的多种语境中出现。与其他印度宗教一样,在耆那教的密宗理论中(如布迪萨加苏里的理论),脉轮指瑜伽能量中心。

古代历史

另见:瑜伽(Yoga)和经脉(Nadi,瑜伽术语)

脉轮的图像可能源自吠陀火祭(yajna)的五种象征符号。

“脉轮” 一词最早似乎出现在吠陀经中,但并非指精神能量中心,而是指 “转轮王”(chakravartin)—— 即从中心向四面八方 “转动其帝国之轮” 的国王,象征着他的影响力和权力。学者戴维・戈登・怀特指出,脉轮的流行图像可追溯至吠陀火祭的五种象征:“正方形、圆形、三角形、半月形和团子”。

《梨俱吠陀》10.136 节提到一位苦行瑜伽士和一位名为 “kunannamā” 的女性。从字面上看,这个名字意为 “弯曲的、盘绕的”,既代表一位小女神,也是《梨俱吠陀》中众多隐含谜团和密义谜题之一。一些学者,如 D.G. 怀特和格奥尔格・福伊尔施泰因认为,这可能是对昆达里尼能量的提及,也是后来密宗传统中与脉轮相关术语的前身。

公元前 1 千年的印度教古典奥义书中提到了气脉(nāḍi),但未提及精神能量脉轮理论。《剃刀奥义书》指出,三条主要气脉为左脉(Ida)、右脉(Pingala)和中脉(Sushumna),其中中脉最为重要。戴维・戈登・怀特称,后者约在公元 8 世纪被佛教典籍引入,作为内在能量中心的层级体系,如《喜金刚本续》和《行歌》中所述。这些中心有多种称谓,如 cakka(脉轮)、padma(莲花)或 pitha(坛城)。这些中世纪佛教文献仅提及四个脉轮,而后来的印度教文献,如《库布贾卡 Mata 坦陀罗》和《卡乌拉智慧明灯》则将其数量扩展到更多。

与怀特的观点不同,福伊尔施泰因认为,印度教早期奥义书中确实提到了作为 “精神 – 灵性漩涡” 的脉轮,以及密宗中出现的其他术语:生命能量(prana 或 vayu)和气脉(nadi)。加文・弗洛德认为,古代文献并未呈现脉轮和昆达里尼式的瑜伽理论,尽管这些词汇在最早的吠陀文献中多次出现于不同语境。四或更多重要能量中心意义上的脉轮,出现在中世纪的印度教和佛教文献中。

10 世纪的《库布贾卡 Mata 坦陀罗》描述了一个由五个脉轮组成的系统,这些脉轮是五组神圣女性存在的居所,即提毗(Devīs)、杜提(Dūtīs)、母亲们(Mātṛs)、瑜伽女(Yoginīs)和空行母(Khecarīs)。

概述

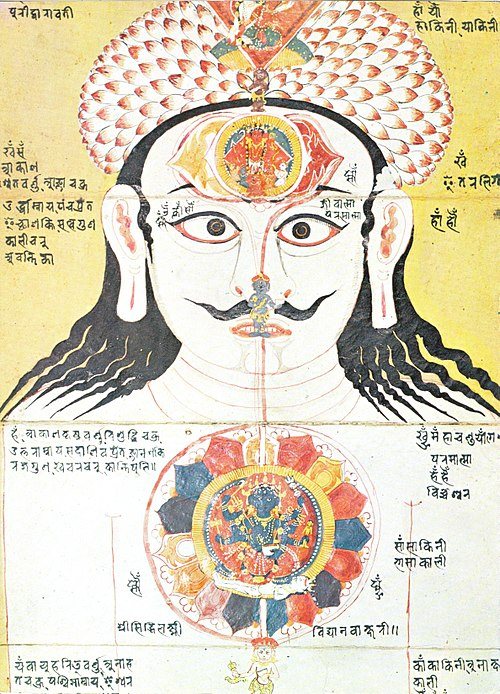

1823 年《那特传承》的对开页 2,展示了湿婆那特脉轮系统,现藏于梅兰加尔博物馆信托基金。

脉轮与神圣能量

她闪耀着,手持

由意志能量构成的套索,

由知识能量构成的钩子,

由行动能量构成的弓与箭。

分为支撑者与被支撑者,

分为八个部分,手持武器,

从八瓣脉轮中升起,

她以九瓣脉轮为座。

——《瑜伽女心要》53-54 节

(译者:安德烈・帕杜)

脉轮是印度各传统中涌现的关于生理和精神中心的密义思想与概念的一部分。这种信仰认为,人的生命同时存在于两个平行维度中,一个是 “肉体”(sthula sarira),另一个是 “心理、情感、心智、非物质” 的 “精微体”(sukshma sarira)。精微体是能量,而肉体是物质。心智层面与身体层面相对应并相互作用,且认为身体和心智相互影响。精微体由气脉(能量通道)组成,这些气脉由称为脉轮的精神能量节点连接。这一信仰逐渐发展出丰富的阐释,有人认为整个精微体中有 88,000 个脉轮。不同传统中主要脉轮的数量各异,但通常在四到七个之间。

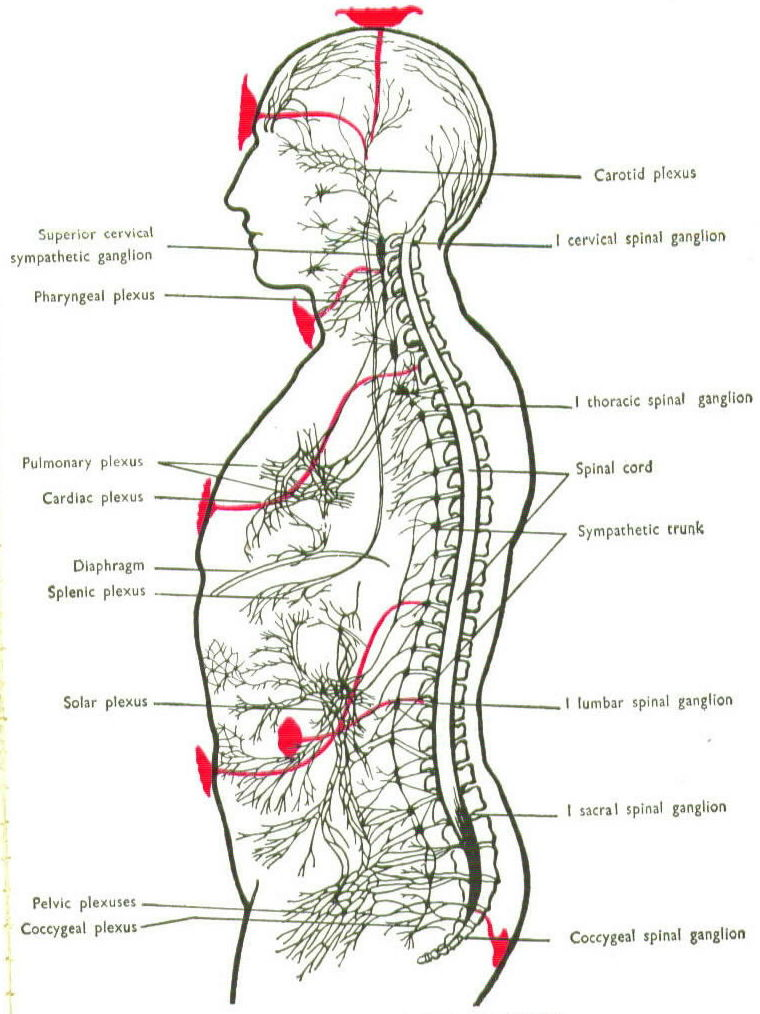

印度教和佛教典籍称,重要的脉轮沿脊髓排列成一列,从脊柱底部到头顶,由纵向通道连接。密宗传统试图通过各种呼吸练习或在导师的帮助下掌握、唤醒并激活这些脉轮。这些脉轮还象征性地对应特定的人体生理功能、种子音节(bija)、声音、精微元素(tanmatra),在某些情况下还对应神祇、颜色和其他象征符号。

印度教和佛教的脉轮信仰与中国传统的针灸经络系统不同。与经络不同,脉轮与精微体相关,它有位置但没有明确的神经节点或精确的生理连接。密宗体系将其视为持续存在、高度相关的事物,是获取精神和情感能量的途径。它在一种瑜伽仪式和对内在 radiant 能量(生命气流)及身心联系的冥想探索中很有用。冥想借助丰富的象征、咒语、图表、模型(神祇和坛城)来辅助。修行者从可感知的模型逐步过渡到更抽象的模型,最终摒弃外在的神祇和坛城,唤醒内在的自我和内在坛城。

这些理念并非印度教和佛教所独有。东西方其他文化中也出现了类似且相互关联的概念,它们被赋予不同名称,如精微体、灵体、密义解剖学、恒星体和以太体等。以研究瑜伽和密宗传统闻名的宗教学教授杰弗里・塞缪尔和杰伊・约翰斯顿称:

“所谓‘精微体’的理念和实践,在世界许多地区已存在多个世纪…… 几乎所有我们已知的人类文化都存在某种关于心智、精神或灵魂与肉体相区别的概念,至少是为了解释睡眠和梦境等体验…… 在印度和西藏密宗传统,以及类似的中国实践中,一个重要的精微体实践子集涉及一种内在的‘精微生理’理念 —— 即身体(或更确切地说是身心复合体)由某种物质流动的通道,以及这些通道交汇的节点组成。在印度传统中,这些通道被称为气脉(nadi),交汇点被称为脉轮(cakra)。”

—— 杰弗里・塞缪尔、杰伊・约翰斯顿,《亚洲与西方的宗教与精微体:在心与身之间》

与古典瑜伽的对比

脉轮及相关信仰对密宗传统很重要,但与主流瑜伽并无直接关联。印度学学者埃德温・布莱恩特等认为,古典瑜伽的目标,如精神解脱(自由、自我认知、解脱)“在古典瑜伽中通过完全不同的方式实现,而脉轮 / 气脉 / 昆达里尼生理体系与之完全无关”。

古典传统

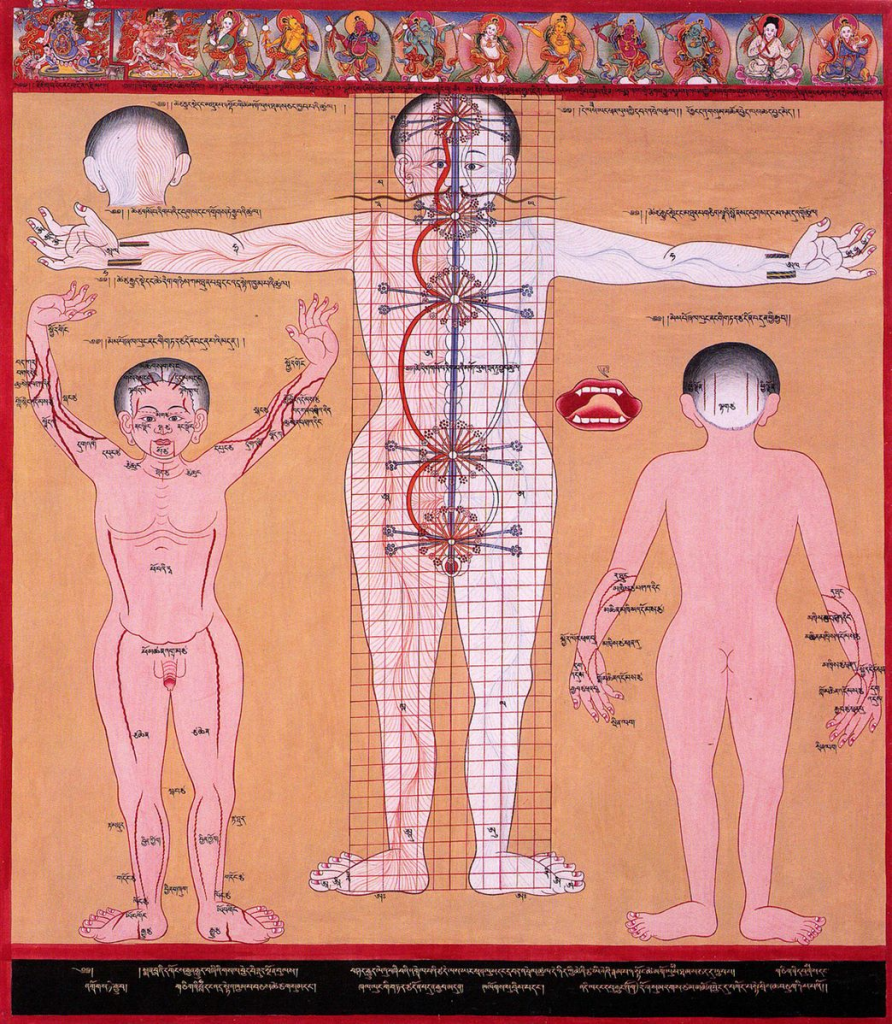

1899 年的手稿《七脉轮》,展示了精微能量与藏传心理 – 生理之间的密义对应关系。

公元 1 千年在印度发展起来的东方古典传统,主要在 “精微体” 的语境中描述气脉和脉轮。对他们而言,这些存在于看不见却真实的心智 – 精神维度中。生命能量(prana,气息、生命活力)在气脉和脉轮中流动。不同文献中 “生命能量” 的概念各异,既包括简单的呼吸,也包括与呼吸 – 心智 – 情感 – 性能量相关的更复杂联系。这种生命能量或精髓在人死亡时消失,只留下肉体。一些观点认为,人入睡时,这种精微体会收缩到体内。人们相信,所有这些都可被触及、唤醒,对个人的身心健康以及与他人的相处至关重要。一些后期印度理论和许多新纪元思潮认为,气脉和脉轮构成的精微体网络与情感密切相关。

印度教密宗

更多信息:昆达里尼能量

印度教的密宗传统提及了数量众多、排列各异的脉轮,其中最盛行的是 “六加一” 经典体系,最后一个为顶轮(Sahasrara)。这一七脉轮体系是哈他瑜伽核心文献的重要内容,也是印度教密宗文献中众多体系之一。印度教密宗将六位瑜伽女(Yoginis)与精微体的六个位置相关联,对应 “六加一” 体系中的六个脉轮。

《Rudrayamala 坦陀罗》中六位瑜伽女与脉轮位置的关联

| 精微体中的位置 | 瑜伽女 | 身体位置 |

|---|---|---|

| 1. 海底轮(Muladhara) | 达克 ini(Dakini) | 会阴周围 |

| 2. 生殖轮(Svadhisthana) | 拉 kini(Rakini) | 生殖器周围 |

| 3. 脐轮(Manipura) | 拉 kini(Lakini) | 肚脐周围 |

| 4. 心轮(Anahata) | 卡 kini(Kakini) | 心脏周围 |

| 5. 喉轮(Vishuddhi) | 沙 kini(Shakini) | 喉咙周围 |

| 6. 眉心轮(Ajna) | 哈 kini(Hakini) | 前额周围 |

脉轮方法论在印度教的女神传统(性力派)中得到了广泛发展。在其实践中,脉轮与曼陀罗、坛城和昆达里尼瑜伽一样,是重要概念。在性力派密宗中,“脉轮” 既指内在的 “能量中心”,也指集体仪式(如脉轮崇拜,可能涉及或不涉及密宗实践)。基于脉轮的体系是后来被称为瑜伽的冥想练习的一部分。

在昆达里尼瑜伽中,呼吸练习、观想、手印、锁印、净化法和咒语等技巧,都旨在调节流经脉轮的精微能量。

佛教密宗

主条目:金刚乘

佛教的密宗传统通常讲授四个脉轮。一些早期佛教文献将这些脉轮确定为:脐轮(manipura)、心轮(anahata)、喉轮(vishuddha)和顶髻轮(ushnisha kamala)。藏传佛教密宗(Mantrayana)的宁玛派中,一种流行的脉轮概念按精微程度和层级递增排列为:化身(粗身)、报身(精微身)、法身(因果身)和大乐身(不二身),这些大致对应湿婆密宗宇宙观中的生殖轮、心轮、喉轮、顶轮等范畴。然而,不同冥想传统中,脉轮数量在三到六个之间不等。脉轮被视为精神 – 灵性要素,每个都与宇宙进程及其对应的佛陀有意义关联。

母续类密宗中常见五脉轮体系,这五个脉轮及其对应关系如下:

- 基础轮(Element:地,佛陀:不空成就佛,种子字:LAM)

- 腹轮(Element:水,佛陀:宝生佛,种子字:VAM)

- 心轮(Element:火,佛陀:阿閦佛,种子字:RAM)

- 喉轮(Element:风,佛陀:阿弥陀佛,种子字:YAM)

- 顶轮(Element:空,佛陀:毗卢遮那佛,种子字:KHAM)

脉轮在藏传佛教中扮演关键角色,被视为密宗思想的核心。密宗修行中对脉轮的精确运用,足以证明藏传佛教作为独特宗教体系的主要功效 —— 确切地说,没有密宗就没有脉轮,更重要的是,没有脉轮就没有藏传佛教。藏传佛教的最高修行旨在将个体的精微气纳入中脉,从而领悟终极合一,即个人的智慧意识与遍摄之爱的共同成就,由此直接认知究竟佛性。

塞缪尔称,佛教密宗体系将脉轮和气脉视为 “其解脱过程的核心”。这些理论有时(但并非总是)与一套独特的身体练习相结合,称为瑜伽(yantra yoga)或 “幻轮”(’phrul ‘khor)。苯教传统认为,脉轮促成了经验的整体感知,五个主要脉轮在心理上分别与未觉悟意识的五种经验特质 —— 六道轮回相关联。

拙火(Trul khor)传承中的气脉练习,能疏通主要气脉,从而激活并流转解脱之气。瑜伽唤醒深层心智,进而激发积极特质、内在整体感知和美德。用计算机打比方,意识之屏被激活,调用包含必要正负支持特质的属性文件。据说密宗修行最终能将一切体验转化为明空。修行旨在从所有负面制约中解脱,实现从控制中获得深层认知救赎,以及感知与认知的合一。

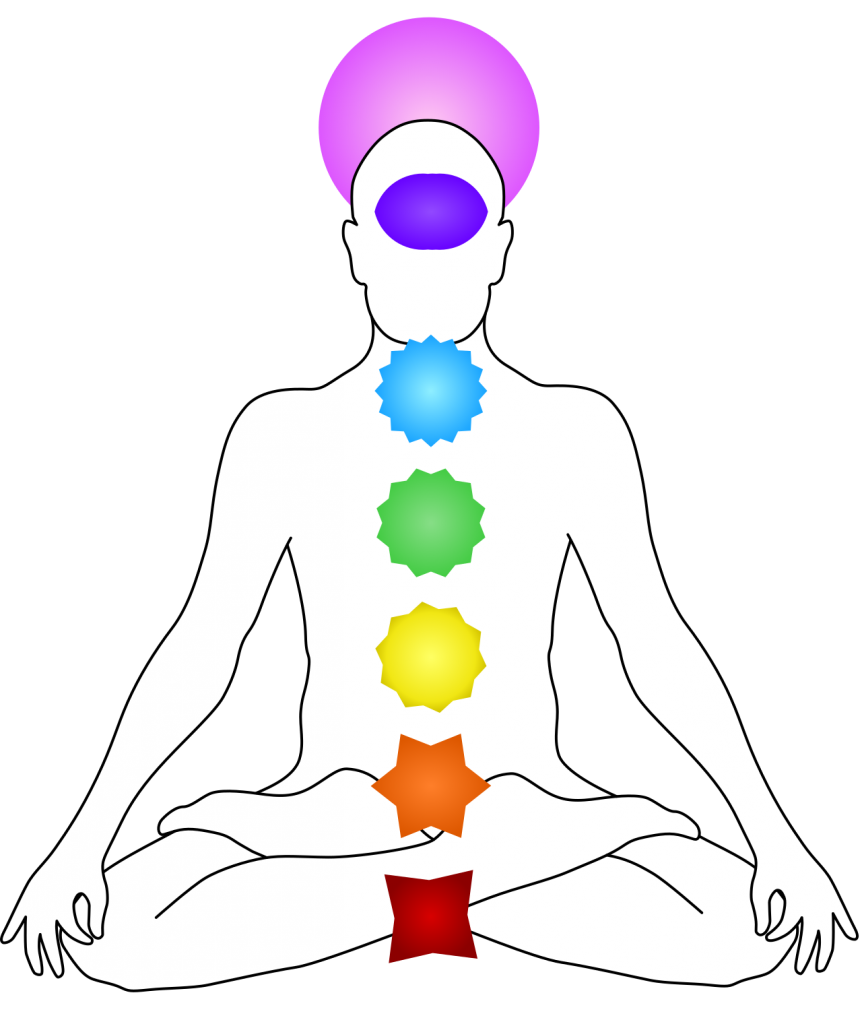

七脉轮系统

一种七脉轮体系如下,从下到上依次为:1. 海底轮(Muladhara)、2. 生殖轮(Svadhisthana)、3. 脐轮(Manipura)、4. 心轮(Anahata)、5. 喉轮(Vishuddhi)、6. 眉心轮(Ajna)、7. 顶轮(Sahasrara)。这些颜色是现代添加的。

研究最多的脉轮系统包含六个主要脉轮和一个通常不被视为脉轮的第七中心。这些点沿中轴线(印度教文献中的中脉,部分佛教文献中的阿瓦杜蒂脉)纵向排列。加文・弗洛德称,这种 “六脉轮加顶轮” 体系最早出现于 11 世纪的性力派著作《库布贾卡 Mata 坦陀罗》中。

正是这一脉轮系统在 20 世纪初由约翰・伍德罗夫爵士(又名阿瑟・阿瓦隆)翻译介绍到西方,他在《蛇力》一书中翻译了印度文献《六脉轮详解》(Ṣaṭ-Cakra-Nirūpaṇa),即对六个脉轮的阐释。

传统上,脉轮被视为冥想的辅助工具。瑜伽修行者从较低的脉轮逐步修至头顶绽放的最高脉轮,向内完成灵性提升之旅。在印度教的昆达里尼和佛教的拙火传统中,脉轮被一种潜藏于最低脉轮附近的休眠能量所穿透。在印度教文献中,这种能量被称为昆达里尼(Kundalini);在佛教文献中,则被称为真达里(Candali)或拙火(Tummo,藏语:gtum mo,意为 “猛烈者”)。

以下是新纪元对这六个脉轮和被称为顶轮的第七个点的常见描述。这一版本融入了牛顿彩虹色,这在任何古代印度体系中都未曾出现。

新纪元对脉轮的描述

| 图像 | 名称 | 梵语 | 位置 | 花瓣数 | 现代颜色 | 咒语与元素 | 描述 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 顶轮 | सहस्रार(सहस्र-आर) “千瓣” | 头顶 | 1000 | 白色或紫色 | – (时间与空间、神圣意识) | 最高灵性中心,纯粹意识,无主无客。当女性的昆达里尼能量上升至此,便与男性的湿婆合一,实现自我觉悟与三摩地。在佛教密宗中,它被称为大乐(Mahasukha),即对应四圣谛第四谛的 “大乐莲花”。 | |

| 眉心轮 | आज्ञा “命令” | 两眉之间 | 2 | 靛蓝色 | 嗡(Om) (光明或黑暗) | 上师轮,在新纪元说法中称为第三眼脉轮,是精微的能量中心,密宗上师在灌顶仪式中会触碰求道者此处,命令觉醒的昆达里尼穿过这一中心。 对应气功体系中的上丹田。 | |

| 喉轮 | विशुद्ध “最纯净” | 喉咙 | 16 | 蓝色 | 哈姆(Ham) (空) | 16 片花瓣上刻有 16 个梵语元音。与空元素(akasha)相关。所居神祇为五面湿婆(Panchavaktra shiva),有 5 个头、4 只手臂,其能量(Shakti)为沙 kini(Shakini)。 在佛教密宗中,它被称为报身(Sambhoga),通常被视为对应四圣谛第三谛的 “喜乐莲花”。 | |

| 心轮 | अनाहत(अन्-आहत) “未被敲击” | 心脏 | 12 | 绿色 | 耶姆(Yam) (风) | 其内有两个相交的三角形构成六芒星的曼陀罗,象征男女合一与风元素(vayu)。主神为伊舍那・鲁德拉・湿婆(Ishana Rudra Shiva),其能量为卡 kini(Kakini)。 在佛教密宗中,此脉轮被称为法(Dharma),通常被视为对应四圣谛第二谛的 “本质莲花”。 对应气功体系中的中丹田。 | |

| 脐轮 | मणिपुर(मणि-पुर) “宝城” | 肚脐 | 10 | 黄色 | 拉姆(Ram) (火) | 在那特瑜伽士的冥想体系中,这被描述为中脉能量(Madhyama-Shakti)或自我发现的中间阶段。此脉轮以一朵十瓣莲花为象征,中央有一个向下的三角形代表火。主神为老鲁德拉(Braddha Rudra),其能量为拉 kini(Lakini)。 | |

| 生殖轮 | स्वाधिष्ठान(स्व-आधिष्ठान) “自我所立之处” | 性器官根部 | 6 | 橙色 | 瓦姆(Vam) (水) | 生殖轮以一朵莲花为象征,其内有一弯新月代表水元素。主神为梵天(Brahma),其能量为拉 kini(Rakini 或 Chakini)。 在佛教密宗中,它被称为化身(Nirmana),即对应四圣谛第一谛的 “创造莲花”。 对应气功体系中的下丹田。 | |

| 海底轮 | मूलाधार(मूल-आधार) “根基” | 脊柱底部 | 4 | 红色 | 拉姆(Lam) (地) | 休眠的昆达里尼据说在此处盘绕 3.5 圈、7 圈或 12 圈。有时它盘绕在黑色的自生林伽(Svayambhu linga)周围,这是阻碍其完全上升的三个结(granthis)中最低的一个。它以一朵四瓣莲花为象征,中央有一个黄色正方形代表地元素。 种子字为地元素的 “Lam”。所有声音、文字和咒语在休眠状态下都存在于海底轮中,象头神(Ganesha)居于此处,其能量为达克 ini(Dakini)。相关动物为大象。 |

西方脉轮系统

历史

库尔特・利兰为美国通神学会得出结论:西方脉轮系统是许多群体 “无意合作” 的产物,包括密义学者、通灵者(常为通神论者)、印度学学者、神话学者约瑟夫・坎贝尔、伊莎兰学院创始人、卡尔・荣格的心理学传统、查尔斯・W・莱德贝特 1927 年著作《脉轮》中的色彩体系(一些现代印度瑜伽士将其视为传统知识),以及芭芭拉・布伦南等能量治疗师。利兰称,现代体系的两个主要元素 —— 彩虹色和特质列表,绝非传统内容,它们首次同时出现是在 1977 年。

七脉轮体系的概念在 19 世纪 80 年代传入西方,当时每个脉轮都与一个神经丛相关联。1918 年,约翰・伍德罗夫爵士(别名阿瑟・阿瓦隆)翻译了两部印度文献 ——《六脉轮详解》和《莲花足五篇》,并在其著作《蛇力》中发表评论,将七脉轮理论引入西方视野。

20 世纪 20 年代,七个脉轮分别与一个内分泌腺相关联,这一传统延续至今。最近,下六个脉轮被认为与神经丛和腺体都有关联。1927 年,莱德贝特增添了七道彩虹色;20 世纪 30 年代的一个变体体系提出六色加白色。莱德贝特的理论受到约翰・格奥尔格・吉希特尔 1696 年著作《实践通神学》的影响,该书提及了内在 “能量中心”。

后来又增添了心理及其他属性,如气场层、发展阶段、相关疾病、亚里士多德元素、情感和意识状态。人们还提出了大量所谓的对应关系,如与炼金金属、占星星座和行星、食物、草药、宝石、顺势疗法药物、卡巴拉球体、音符、图腾动物和塔罗牌等的对应。

新纪元运动

更多信息:新纪元运动

卡罗琳・梅斯在《灵魂的解剖》(1996)中这样描述脉轮的功能:“你生命中每一个思想和经历都会通过这些脉轮数据库进行过滤。每一个事件都被记录在你的细胞中……”

人们认为脉轮沿脊柱从底部到头顶纵向排列。新纪元实践通常将每个脉轮与特定颜色相关联。在不同传统中,每个脉轮都与生理功能、意识层面和古典元素相关联,但这些与古代印度体系并不对应。脉轮被想象为莲花或花朵,每个脉轮的花瓣数量不同。

人们认为脉轮为肉体注入活力,并与身心层面的相互作用相关。它们被视为生命灵性能量(prana)的 loci,这种能量被认为沿气脉流动。脉轮的功能是旋转并吸收这种能量,以维持身体、精神、情感和灵性健康的平衡。

鲁道夫・斯坦纳认为脉轮系统是动态且不断演化的。他提出,这一系统对现代人而言已与古代不同,未来还将发生巨大变化。

怀疑论观点

更多信息:科学怀疑论

没有科学证据证明脉轮存在,也没有任何有意义的方法能从科学上对其进行测量。爱丁堡怀疑论者协会称,从未有任何证据能证明脉轮的存在。